講義の記録を残したい

数年前から関西学院大学文学部で行ってきた、フロイト『夢解釈』についての講義ですが、そろそろ何かまとまった文章にしたいなと思い始めています。もちろん研究論文も書きますし、あるいは『夢解釈』を軸としたフロイト入門書が書ければいいなとも考えています。

ひとまず自分がこの講義でどんなことを話しているのか、ここで整理しておこうと思い、一回ずつ14〜15回分の講義の要旨(講義ノートを毎回つくっていますが、一回10〜15ページくらいになるので全部を収録するわけにもいかないので)を掲載していきます。

第一回は『夢解釈』の紹介と序文

はじめに講義の目的、進め方、成績評価などについて話します。もちろんこれらの情報はシラバスにも掲載されていますが、最近の学生はシラバスなど全く読まずに教室に来るので、再度詳細にお話する必要があります。シラバスを読まないのは学生の怠慢というわけではありません。科目が前後期に分割され、シラバスがWeb化され、さらに授業内容や予習復習の項目、所要時間まで記載しなければならなくなったことで、一科目のシラバスの文字数は膨れ上がり、担当教員自身ですら読めなくなってしまったのだから仕方がありません。

さて、シラバス的な情報を伝えたら次に『夢解釈』とフロイトについて概要を話します。

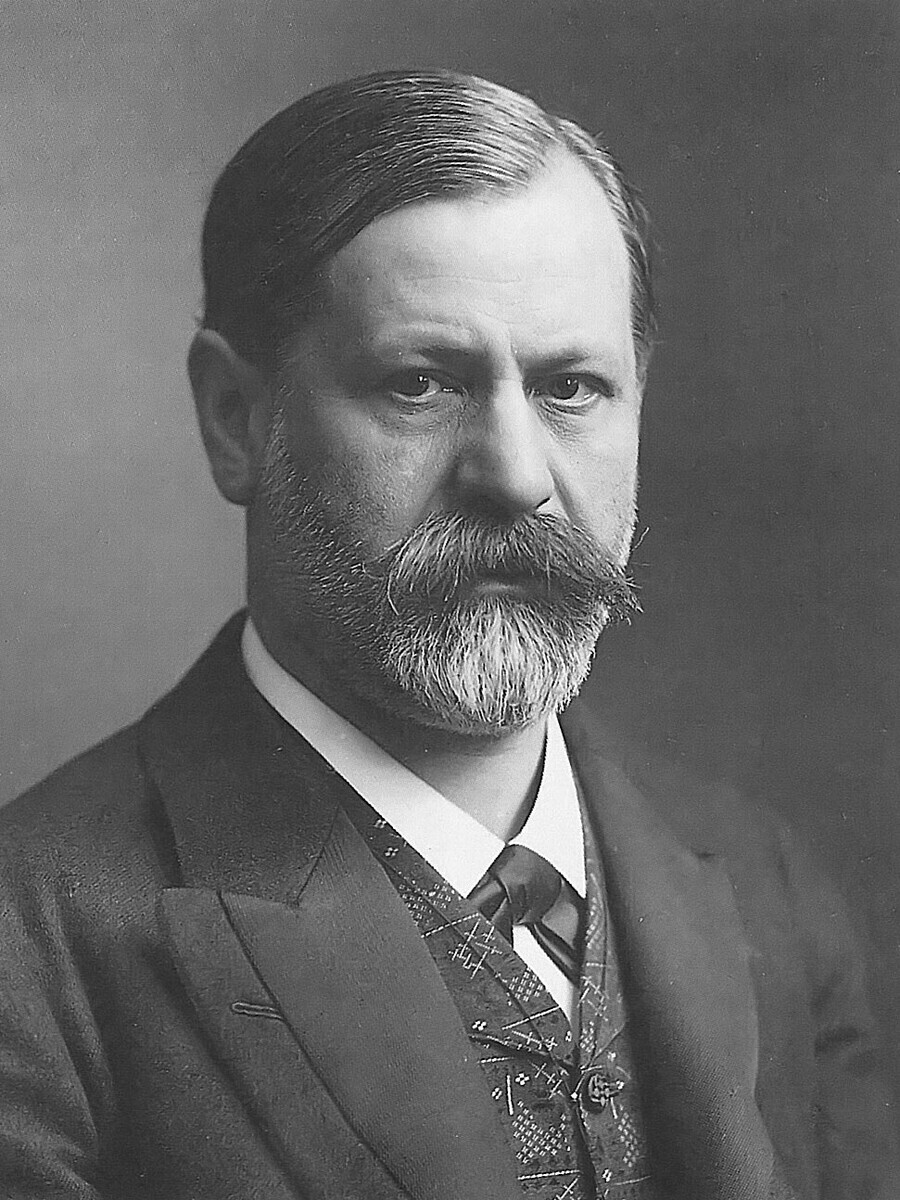

フロイトの半生と『夢解釈』

フロイトが『夢解釈』を発表するまでの半生を簡単に紹介します。

1856年にオーストリア帝国のベーメン(現在のチェコ)に生まれたフロイトは、ウィーンで育ち、ウィーン大学医学部を出た後、研究所勤務やパリ留学を経て、ヒステリー治療などの実践を経験します。

最初の単著は1891年の『失語症の理解のために』でした。この本の中でフロイトは、当時のさまざまな学説を整理し、失語症、すなわち言葉が失われることとはどのように生じるのか、についての洞察をまとめました。この本は日本語訳でも難解で読みにくいのですが、フロイトが当初から言語が人間の脳/思考にどのように存在しているのか、どのように発現するのかという点に関心を持っていたということは非常に重要な意味を持っています。

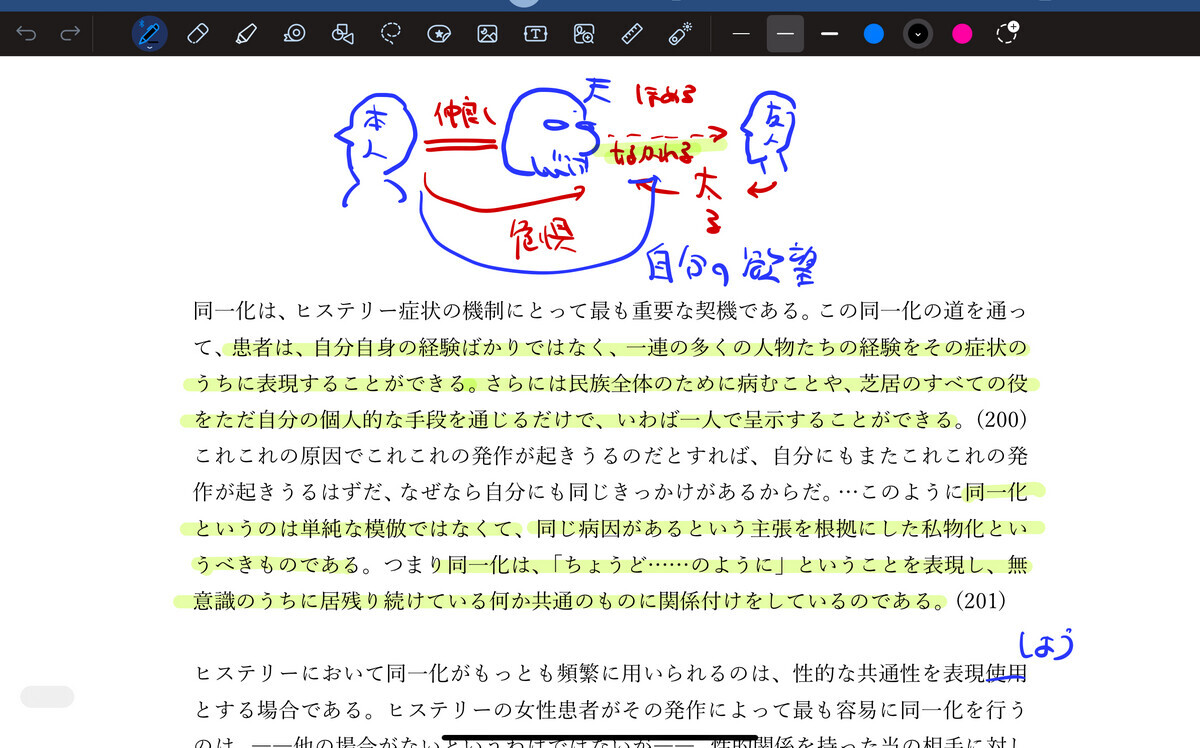

次に1895年には先輩であるヨーゼフ・ブロイアーとの共著で『ヒステリー研究』を刊行しています。この本のなかでフロイトは、パリのシャルコーから学んだ催眠をもちいた治療から、自由連想法を作り出し、それによって患者の忘れていたトラウマ的記憶を浮かび上がらせることに成功しました。『ヒステリー研究』において特筆すべき点は、この本が心の病の原因をさぐるために、膨大でとりとめのない想起から病の原因となったであろう、思い出せないことや言えないことをすくい上げている点です。自ら思い出さないように忘れてしまった記憶が身体的な苦しみとして回帰するのがヒステリーの症状となるのです。

この本で展開された想起や忘却の問題もまた『夢解釈』の基盤となっています。

1896年に父を亡くしたフロイトは、ある種の中年の危機的な状況に陥ります。フロイトの苦境を救ったのはベルリンにいた友フリースとの往復書簡であり、夢解釈を含む自己分析でした。自身のさまざまな夢の解釈は『夢解釈』へと集積されるわけですが、それは同時にフロイトにとって40代を過ぎて回顧された半自伝だったのです。

1899年(奥付は1900年)に『夢解釈』を刊行したフロイトは、その後、夢のテーマへの探求を続ける一方、『夢解釈』から派生したさまざまなテーマについても研究を進めました。代表的なものとして以下の著作を挙げることができます。

・「性欲論三篇」(1905)

・「W・イェンゼンの『グラディーヴァ』における錯誤と夢」(1907)

・「詩⼈と空想」(1908)

・「トーテムとタブー」(1913)

・「喪とメランコリー」(1917)

・『精神分析⼊⾨講義』(1917)

・「不気味なもの」(1919)

・「快原理の彼岸」(1920)

・「集団⼼理学と⾃⼰分析」(1921)

・「ある幻想の未来」(1927)

・『続精神分析⼊⾨講義』(1933)

・『⼈間モーゼと⼀神教』(1939)この年の 9 ⽉にロンドンで死去。

『夢解釈』からこれらの著作への連続性については、のちに詳しく説明します。

『夢解釈』序文をドイツ語で読む

ではいよいよ序文を見てみましょう。最初にエピグラフがあります。

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo

もし神々を変えることができないのならば、冥界を動かそう。

これはウェルギリウスの『アエネーイス』からの引用です。

この⽂章は、アエネーアースを妨害しようとした⼥神ユノーが、みずからの計画がことごとく失敗したのちに吐くセリフです。冥界を動かす、とはユノーの企みによってアエネーアースと結婚することになったディドーが⾃殺したため、捨てられた花嫁の恨み、すなわち復讐の⼥神アーレークトーの⼒を借りよう、という意味です。この引⽤⽂は興味深いことに、『夢解釈』本⽂中に再度登場しています。フロイトはどのような意図をもってこの⽂を引⽤したのでしょうか。これについては、再度引用された箇所で考えてみましょう。

ここからが本文です。いくつかの部分に分けて、ドイツ語の文と日本語訳(イタリック)に、私の説明を加えておきます。

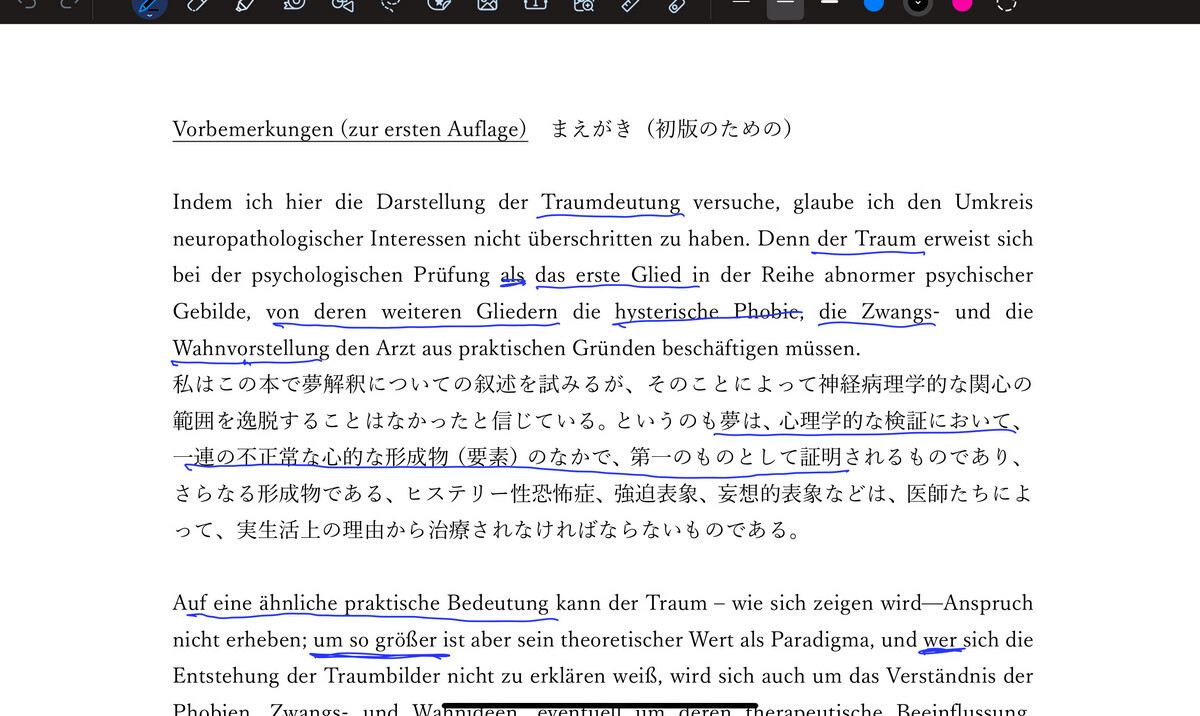

Vorbemerkungen (zur ersten Auflage) まえがき(初版のための)

Indem ich hier die Darstellung der Traumdeutung versuche, glaube ich den Umkreis neuropathologischer Interessen nicht überschritten zu haben. Denn der Traum erweist sich bei der psychologischen Prüfung als das erste Glied in der Reihe abnormer psychischer Gebilde, von deren weiteren Gliedern die hysterische Phobie, die Zwangs- und die Wahnvorstellung den Arzt aus praktischen Gründen beschäftigen müssen.

私はこの本で夢解釈についての叙述を試みるが、そのことによって神経病理学的な関⼼の範囲を逸脱することはなかったと信じている。というのも夢は、⼼理学的な検証において、⼀連の不正常な⼼的な形成物のなかで、第⼀のものとして証明されるものであり、さらなる形成物である、ヒステリー性恐怖症、強迫表象、妄想的表象などは、医師たちによって、実⽣活上の理由から治療されなければならないものだからである。

一文目で言われているのは、この夢の研究は、神経病理学的な関心から始まっているのだということです。すなわちけっして夢占いなどではなく、ヒステリーや強迫神経症治療の実践から出てきた研究課題なのだと。

そして「一連の不正常な心的形生物の第一のもの」、すなわち心から生成した夢こそは、ヒステリー性恐怖症や強迫表象、妄想表象など日常生活に支障をもたらすような症状へと繋がりうるものとして重要なのだと言っているわけです。

Auf eine ähnliche praktische Bedeutung kann der Traum ‒ wie sich zeigen wird--Anspruch nicht erheben; um so größer ist aber sein theoretischer Wert als Paradigma, und wer sich die Entstehung der Traumbilder nicht zu erklären weiß, wird sich auch um das Verständnis der Phobien, Zwangs- und Wahnideen, eventuell um deren therapeutische Beeinflussung, vergeblich bemühen.

夢は似たような実⽣活上の意味について̶̶-- 後に⽰されるように̶̶ 要求を申し立てることはできない。しかしそれだけいっそうパラダイムとしての夢の理論的価値は⼤きいし、夢の像の成⽴について⾃分で説明するすべを知らぬ者は、恐怖症や強迫表象、妄想表象などを理解しようと努めたり、あるいはその治療への影響を及ぼそうと頑張っても無駄に終わるのである。

最初の文がちょっとわかりにくいですね。「似たような実生活上の意味」とは、すぐ前の文の「実生活上の理由」とつながっているのでしょう。夢自体が、さまざまな精神のトラブルを直接示すことはないが、それだけいっそう夢の意味を探ることは重要であるし、価値を持つと思われるのでしょう。しかし夢の読み方を知らなければそのような探求は無駄骨に終わるわけです。

Derselbe Zusammenhang aber, dem unser Thema seine Wichtigkeit verdankt, ist auch für die Mängel der vorliegenden Arbeit verantwortlich zu machen. Die Bruchflächen, welche man in dieser Darstellung so reichlich finden wird, entsprechen ebenso vielen Kontaktstellen, an denen das Problem der Traumbildung in umfassendere Probleme der Psychopathologie eingreift, die hier nicht behandelt werden konnten und denen, wenn Zeit und Kraft ausreichen und weiteres Material sich einstellt, spätere Bearbeitungen gewidmet werden sollen.

こうした連関によってしかし、われわれのテーマは重要性を帯びる。また本書の⽋陥もまた同じ連関のために⽣じる。本書の叙述に多く⾒出されるであろう破断⾯は、多くの接触箇所と⼀致している。その接触箇所において夢形成という問題が、精神病理学が含んでいる諸問題とかみ合っている。それらの問題はここでは扱われることはないが、時間と⼒量が⼗分にあれば、そしてさらなる素材が⽤意できれば、のちの改訂はこの問題にあてられることになろう。

夢はヒステリーなどの症状と関係を持つが、夢から直接的に症状を判断することはできない。そのような連関があることで、夢解釈は重要なテーマと言えるのです。そしてフロイトはそこにこそ欠陥があるといいます。「破断面」が多くの接触箇所と一致している、というのはわかりにくい表現ですが、すなわち夢解釈はいろいろな分野の知へと役立てられるような、大樹をイメージさせるような広がりがあるのだけど、その枝葉への経路はまだ見えていないし、破断面でしかないかもしれない、そしてそれは今後時間が経てばより大きな広がりにつながるはずだと言っているのでしょう。

Eigentümlichkeiten des Materials, an dem ich die Traumdeutung erläutere, haben mir auch diese Veröffentlichung schwer gemacht. Es wird sich aus der Arbeit selbst ergeben, warum alle in der Literatur erz.hlten oder von Unbekannten zu sammelnden Träume für meine Zwecke unbrauchbar sein mußten; ich hatte nur die Wahl zwischen den eigenen Träumen und denen meiner in psychoanalytischer Behandlung stehenden Patienten.

私が夢解釈を説明する際の素材の独⾃性によって、この本を公表することは私にとって困難なものとなった。なぜ⽂献で語られている夢や⾒知らぬ⼈から集められた夢が、私の⽬的にとって使いものにならなかったのかは、作業の中でおのずと明らかになっていく。すなわち私には⾃分⾃⾝の夢と私の精神分析治療を受けている患者たちの夢を⽤いるという選択しかなかったのだ。

ここからは分析の対象となる夢をどうやって集めたのかが話題となります。

フロイトは文献や見知らぬ人の語った夢ではなく、自分自身の夢や分析治療を受けている患者の夢でないと素材にならなかったし、そのためこの本の公表は困難になったと語っています。なぜ本に出てくる夢や、誰かしらない人の夢では分析の素材にならないのでしょうか。その理由はまえがきでは明らかにされません。しかし、ここには『夢解釈』における最重要な点が隠されています。

フロイトは、たとえば私たちが、「昨日車に轢かれる夢を見てびっくりしたよ」と話したさいに、その語られた内容だけを夢として見てはいないのです。そのような夢に関連するさまざまな状況(前日の出来事、考えていたこと、取り組んでいた仕事)や、その人の記憶や体験などの回想を積み重ねて、なぜこのような夢が生じたのか、その文脈を探る、というのが夢解釈の方法論です。だからこそ、本に書かれた夢や、誰かが自分の覚えているエピソードだけを語った夢の話では、夢解釈の素材にならないわけです。

Die Verwendung des letzteren Materials wurde mir durch den Umstand verwehrt, da. hier die Traumvorgänge einer unerwünschten Komplikation durch die Einmengung neurotischer Charaktere unterlagen. Mit der Mitteilung meiner eigenen Träume aber erwies sich als untrennbar verbunden, daß ich von den Intimitäten meines psychischen Lebens fremden Einblicken mehr eröffnete, als mir lieb sein konnte und als sonst einem Autor, der nicht Poet, sondern Naturforscher ist, zur Aufgabe fällt.

後者(患者たち)の素材を使うことは、そこでは夢の過程が神経症的な性質の混在によって予期せぬ複雑化の影響を受けるという事情のために、阻まれた。しかし私⾃⾝の夢を報告することは、私の⼼的⽣活において内密な事柄を、⾃分にとって好ましいと思う以上に、詩⼈ではなく、⾃然科学者である著者に課される以上に、⼀⽬にさらすことと不可分であることがわかった。

患者たちから聞き取った夢の素材であっても、そこには神経症からの影響があるため、収録することが難しいものもあったので、基本的にフロイトはたくさんの自分の夢を使うことになります。しかしそうやって自分の夢を素材にすることは、自分の内密な心的生活をあらわにすることにほかならないし、それは詩人ではなく科学者であるフロイトにとっては好ましいことではないけど、仕方がないことなのだと言っているのでしょう。

Das war peinlich, aber unvermeidlich; ich habe mich also darein gefügt, um nicht auf die Beweisführung für meine psychologischen Ergebnisse überhaupt verzichten zu müssen. Natürlich habe ich doch der Versuchung nicht widerstehen können, durch Auslassungen und Ersetzungen manchen Indiskretionen die Spitze abzubrechen; sooft dies geschah, gereichte es dem Werte der von mir verwendeten Beispiele zum entschiedensten Nachteile. Ich kann nur die Erwartung aussprechen, daß die Leser dieser Arbeit sich in meine schwierige Lage versetzen werden, um Nachsicht mit mir zu üben, und ferner, daß alle Personen, die sich in den mitgeteilten Träumen irgendwie betroffen finden, wenigstens dem Traumleben Gedankenfreiheit nicht werden versagen wollen.

このことは耐え難いが、しかし避けられないものである。すなわち私は、私の心理学的な成果の立証をすべて放棄せざるをえないため、このことに順応するほかなかった。もちろん私は、省略や置き換えによって、多くの無遠慮なことがらについてその尖った部分を折り取ることの誘惑に抗うことはできなかった。ところがそうするたびに、私の用いた事例の価値に、決定的な不利益をもたらしてしまった。私は、本書の読者のみなさんに私の困難な立場に身を置き換え、私を大目に見てもらえるように期待のみを述べたい。そしてさらには、ここで報告された夢に何かしら動揺するようなすべての方々には、少なくとも夢の生活には、思想の自由を拒まないでいただきたいと望むばかりである。

そんなふうに自己の秘密を明らかにすることはもちろん耐え難いけど、心理学的な成果を立証するためには受け入れないわけにはいかないというわけです。そして夢に現れるさまざまな秘密や個人情報については、省略したり置き換えたりを試みたけど、それをやってしまうと、夢の事例の価値は減ってしまうのだとフロイトはいいます。もちろん心的生活の秘密を明らかにすることが夢解釈の目的なのですから、現れてきた秘密を隠してしまっては意味がないということにもなりかねないからです。だから、本書を読む人々には、自分のあからさまな自己開示を許してほしい、私だって好きでやってるわけじゃないんだから、というのが最後の部分の主意でしょう。

「まえがき」のまとめ

このように、部分にわけて詳しく読み進めてみると、フロイトが『夢解釈』冒頭で何を言おうとしていたのかよく見えてきます。先ほどの解説の繰り返しになりますが、あらためて「まえがき」で言われていることをまとめるとこうなります。

- 本書で展開される夢解釈は、たんに夢をあれこれ論じるというものではなく、神経症的なさまざまな探求と密接な関係を持っている。つまり、フロイトにとっては、それまでに研究していたヒステリーや強迫神経症患者における心的生活がどうなっているのかという問題意識と連続性を持っているということである。夢解釈はもちろんフロイトにとって、急に思いついた研究テーマではない。

- しかし夢の内容から、患者の症状へとどのような影響があるかは、また別の問題として扱いたい。中には神経症患者の夢も含まれており、夢に症状の影響を見ることはできるが、逆に夢の方から症状を論じることは難しいということか。

- 夢解釈の素材として使用できる夢は、文献にまとめられたものや他者によって語られたものではなく、自分自身が見た夢や患者の夢だけだった。→このことは、フロイトが実際に身近な患者や自分自身の夢の事例を提示する際にあきらかになる。すなわち夜に見た夢の話だけでなく、その前に起きていたことや気になっていたこと、そして夢を見たあとに抱いた感情や蘇ってきた記憶などもまた解釈をする上で不可欠だからである。

- 患者の夢のなかでも、神経症の症状に影響された夢はより複雑なのでここではとりあげなかった。→これは2番めの箇所と同じことを言っていると考えられる。

- そのため主にフロイトは自分自身の夢を探究の素材とせざるをえなかったが、これは詩人でなく自然科学者である著者にとって、苦しい自己顕示であった。→しかしなぜフロイトはわざわざ何度も断りながら、自分自身の見せたくない気恥ずかしい夢を一般に公開したのか? そもそも夢には日中の自分からしたら恥ずかしくて仕方がないことや、できるだけ隠しておきたい欲望があらわれるものである、というのがフロイトの基本的なスタンスであるからだ。

- とりあげた夢は、人目に晒すためにしかたなく省略や置き換えを行ったが、それによって価値が損なわれることも多かった。→ここでいう省略や置き換えは、患者や身近な人のプライバシーに関わる部分などを意味している。先にも述べたように、夢が恥ずかしいものであるというのは当然の前提なので、人目に晒したくない恥ずかしい願望を覆い隠すようなことはできる限り避けたと考えられる。

- 自分の見た夢を人にあからさまに開示するという苦しい仕事をしている自分の立場に理解を求めたい。夢に見ていることは恥ずかしいことや不道徳なことばかりであるが、夢のなかでは思想の自由を許してもらいたい。

私の経験的な持論ですが、難解な本を読むためには、全体を通読するのではなく、一部分をじっくり読む、とくに序文をじっくり読むことで逆に書物の全体像や作者の意図の一端を掴むことができます。分厚くて難しい本を通読するのは骨が折れますが、このように少しずつ読むことも理解するための有効な方法なのです。

このあと講義では、「イルマの注射の夢」をめぐる解釈の概要を説明し、フロイトの夢解釈が、夢占いや夢の類型的な整理とは全く違うものであることを簡単に解説しますが、今回は省略します。

以上のように、大学でじっさいにやっている講義をブログで紹介してみましたが、思いの外文章が長くなってしまい驚いています。100分授業(関西学院大学の場合)なので、これでも時間内にぜんぜん収まる分量ですが、ブログで読むにはやや冗長かもしれません。

これからの講義の進行予定はこんな感じになります。

第二回 フロイトの生誕から研究者になるまで 時代背景、学問・思想的背景の解説

第三回 フロイト最初の著書『失語症の理解のために』

第四回 フロイトとブロイアーの『ヒステリー研究』(1)

第五回 『ヒステリー研究』(2)

第六回 「度忘れの心的規制について」と『夢解釈』の成立ごろの状況

第七回〜『夢解釈』を読む

フロイトの半生記として『夢解釈』を読むことが目的なので、どうしても『夢解釈』以前の著作についての言及、解説が長くなってしまいますがしかたがありません。

第二回以降の講義も、今後時間を見つけてブログに書いていきます。