同学社さんから『ラテルネ』綜輯号をいただく

たしか2022年の秋の独文学会のときだったか、オンライン懇親会の席で同学社の近藤社長と話しているとき、雑誌『ラテルネ』のバックナンバーを送ってくださるという話になり、飲酒していたこともあってほとんど覚えていなかったものの、いきなり大きな荷物が学部事務あてに届いて、ああこれが、と思い出したのでした。

日頃封筒に入っている小冊子『ラテルネ』ですが、送られてきたのはB5版箱入りの『ラテルネ綜輯号』全3冊でした。

こちらが最新号(2023年秋号)です。京都での全国学会に向け、京都支部ゆかりのみなさんが寄稿されています。

これが第1巻。

B5サイズで箱入り、全3巻の立派な冊子です。

同学社さんが出しているPR誌である本誌を創刊号から収めた綜輯号を読みながら、ドイツ語教育そしてドイツ文学研究業界が昔から現在へとどのように変化してきたのか考えました。

私も以前寄稿していた

『ラテルネ』という雑誌については、すでに2022年春号に寄稿したことをこのブログにも書いています。

schlossbaerental.hatenablog.com

原稿の依頼を受け、この雑誌の傾向に合わせて自分の思い出話を書き始めたのですが、コロナ禍での授業運営の話のほうが自分らしいなと思い、オンライン授業と猫とDIYについて書きました。

全三巻の構成と変遷

今回いただいたのは現在でている第一巻から第三巻までの3冊ですが、

第一巻は創刊号(1960)から30号(1973)まで、第二巻が31号(1974)から60号(1988)、第三巻が61号(1989)から90号(2003)までとなっています。

私が大学に入ったのが1996年で大学院に入ったのが2000年なので、第三巻の最後の方に入っている東北大学での全国学会についてはまだ修士課程のころなので参加はしていませんが、覚えていました。(私が初めて発表したのは、2005年春の早稲田学会でした)。

第三巻になると知っている先生、今活躍されている先生も増えてきます。

話題も教養部の解体、それにともなうドイツ語受講者の減少など、現在の私たちにもつながっている問題が多くなります。

しかし第三巻が終わった時点からちょうど20年を経過した現在になっても、『ラテルネ』本誌の誌面構成はまったく変わっていないし、社長が代替わりしたにも関わらず編集の方針や編集後記の文面もほぼ創刊号から変化はありません。逆にこれだけ変えずに60年続けてこれたことに価値があると思います。

60年前のドイツ文学界の状況を知る

第一巻の冒頭には、「発刊の挨拶に代えて」と題して当時の近藤久寿治社長が、発刊にいたる経緯を説明されています。現在も続いている教科書出版社同学社がドイツ語教科書出版に参入するにあたり、近藤社長と旧制高知高校からの同級生である独文学者高橋義孝およびその紹介で国松孝二ほかの協力により、広報誌として『ラテルネ』を昭和35年(1960)に創刊したそうです。

創刊号の最初の記事は、浜川祥枝(白水社の参考書『現代ドイツ語』やゲーテ、マンの翻訳で有名)による「レーヴェンフェルダーさんのこと」。九州大学が新たに招聘したドイツ人女性研究者が紹介されています。

またこの号に収録されている熊谷恒彦「春を待つ心」では、脊椎カリエス闘病中の思いが綴られています。まだ「脊椎カリエス」という、文学作品のなかでしか見る機会がなさそうな病気が身近な時代だったのですね。

この方は私の親族ではないのですが、おなじ熊谷姓ということでその後どうなったのか気になっていました。読み進めていくと67年春の第16号に、43歳で亡くなったことが伝えられています。カリエスからは回復したものの、その後も病気がちだったそうです。

同じ号で山下肇(ブロッホ『希望の原理』の訳者)は「白銀時代」と題した文章で、近年ではドイツ語を学ぶ熱意を持った学生が減少してきたと嘆いています。すでに彼ら旧制高校で学んできた世代から見ると、60年代初頭ですら、ドイツ語の人気や学習意欲は陰りが見えていたのでしょう。

高橋義孝伝説

目次をざっと眺めて初めに気づくのは、特定の著者が何度も書いていることでした。それぞれの先生方がどのくらい記事を書いているのか、索引にまとめてあったので見てみると圧倒的に多かったのが高橋義孝です。

上述したように近藤前社長の同級生という間柄のため、しょっちゅう原稿を寄せていたのだろうと想像できます。また、ラテルネ表紙の「Laterne」の文字も高橋によるものだそうです。

高橋義孝といえば新潮文庫でゲーテの『若きウェルテルの悩み』や『ファウスト』、カフカの『変身』、さらにはフロイトの『夢解釈』などが今でも読める非常に有名な独文学者です。

江戸っ子で横綱審議委員会のメンバーだったことや、九州大学に毎週飛行機で通勤していたことはよく知られていますが、北海道大学でのエピソードも強烈です。

昭和23年秋に汽車と連絡船を乗り継いで札幌に着任し、半年は勤めたものの翌年の春休みに帰省した後高橋はそのまま6月まで札幌に戻らずに過ごしました。その後やめてしまおうと職場を訪れると法文学部長に怒鳴りつけられ、さらに一週間ほど札幌で夏酒を楽しみ、東京へ戻り、そのまま退職したという話です。つまり最初の半年くらいしかまともに働かずに辞めてしまったようです。

そのほか当時活躍していた有名な先生方も文章を載せています。

私の恩師で現在90歳を超えている神品芳夫先生も、かなり若い時期(第4号、昭和36年)に学会準備の苦労について書いていました。

学会特集号ではさまざまな大学が登場

『ラテルネ』誌は現在も春と秋の学会シーズンに合わせて刊行されており、それぞれ特集号として全国学会実行委員の先生やその地域の大学関係者(出身者や現在勤務している教員など)がエッセイを寄稿するのが慣例です。

綜輯号を読んでいて興味深いのは、いろいろな地方大学で全国学会が開催され、その地域ゆかりの先生方が思い出などを綴っている記事です。

第6号は高知学会特集。当然旧制高知高校出身の高橋義孝も寄稿しています。

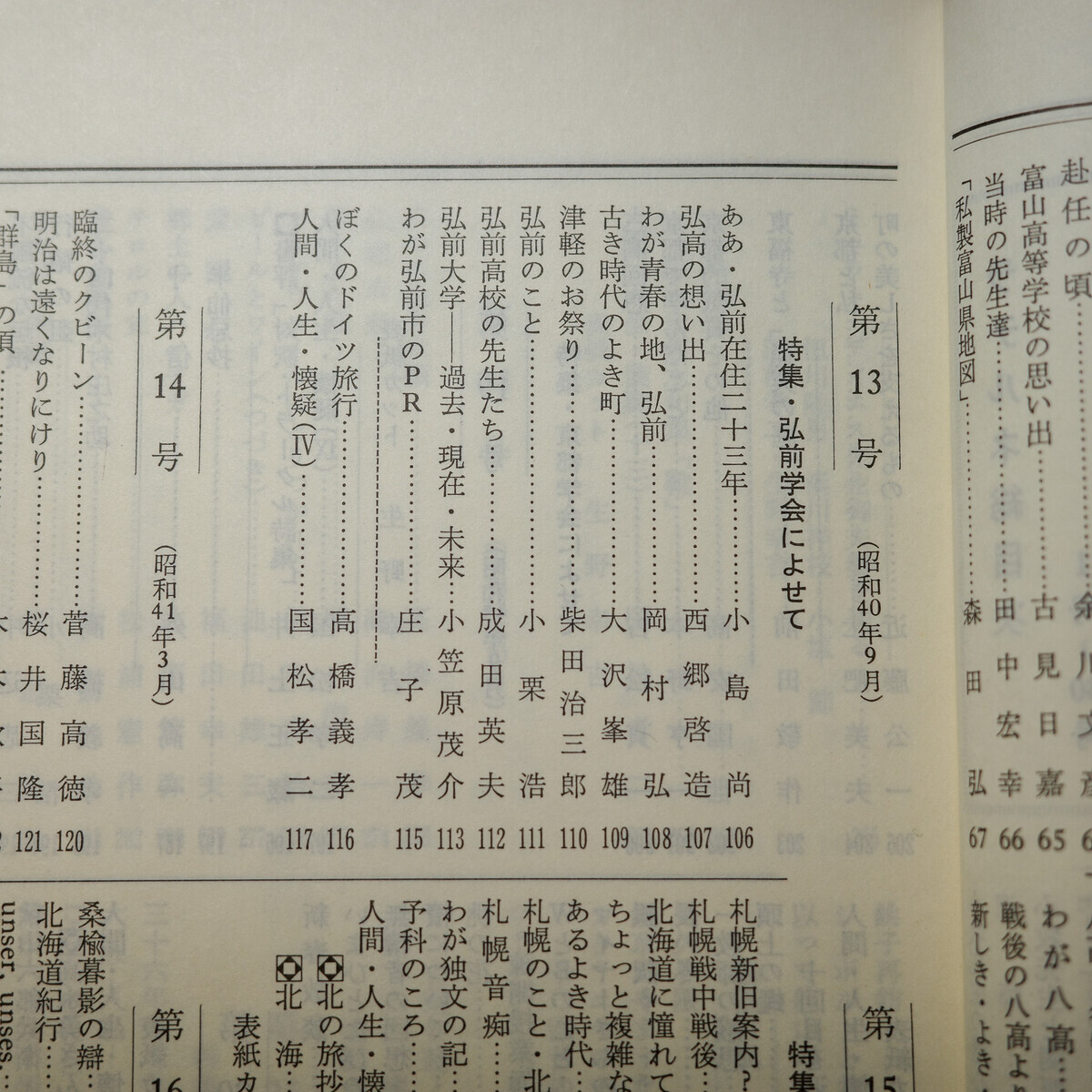

第13号は弘前学会号。小栗浩先生はつい最近100歳で亡くなられました。

岐阜大、鳥取大、静岡大、熊本大、新潟大などいまではドイツ語教員がほとんど残っていない(あるいはもういなくなっているかもしれない)地方大学でも全国大会が開かれていました。全国学会が開かれているということは、当該の大学にドイツ語教員が複数所属していたし、近隣の大学に実行委員として参加できる教員が多くいたということを意味します。

一昔前の先生方にとっては、秋の学会に合わせて日頃おとずれないようないろいろな地方に出かけ、旧友と集まり、酒を飲んだり温泉に行ったりするのが何よりの楽しみだったのでしょう。残念ながらわれわれの世代では授業が休めなかったり、出張旅費が出なかったり、あるいは家族の事情などによって、地方大学への出張を楽しむことはできなくなりました。*1

また近年では、京都支部、阪神支部など教員や学生院生がまだまだたくさんいる地方支部でないと全国学会の開催は難しくなっています。小さな支部(東北、北海道、北陸など)の場合はオンライン開催を選ばざるを得なくなっています。今後は地方で学会を行うこと自体も見直しを迫られているといえるでしょう。

詳細な学界消息と追悼記事特集

現在でも教科書会社のPR誌というよりは、学会(業界)消息のような雰囲気のある『ラテルネ』ですが、昔の号を見ると、現在よりもかなり詳しく、どこの先生が何をした、どうなったなどと各先生の消息が書かれています。

創刊号には中大の菊盛英夫、早大の浅井真男がそれぞれミュンヘンとボンへ在外研究に出発することが報じられています。

先に書いた熊谷恒彦氏への追悼記事のように、本誌に寄稿していた人物、独文学会の著名人などについては多くの追悼記事が掲載されています。

第2号は小牧健夫(ゲーテやノヴァーリスの翻訳で有名)の追悼特集。多くの著名な独文学者が追悼文を寄せている中、ご子息らしい小牧昌実という人も文章を寄せています。この雑誌では他の追悼特集でも、家族や子供による文章が収録されているのが特徴的です。

最新号の目次にも、最近亡くなられた独語学者在間進先生の追悼特集があるように、現在も著名な研究者については追悼記事が載せられています。

業界が高齢化したんじゃなくて昔からずっと懐古的だった

最初に紹介した私の記事にもあるように、私は『ラテルネ』は回顧調の記事が多いみたいだし、私自身のこれまでを振り返ったり、研究にまつわる思い出話を書いたりするべきなのかなと考えていました。結局当時収束しつつあったコロナ禍の体験を書きましたが、『ラテルネ』は書き手が若い人でもベテランの方でも総じて研究者が自分の学生時代や修行時代をふりかえる、ちょっとじじくさい思い出話が中心的な雑誌といえます。

おそらくそれは、創刊号において中心的な寄稿者だった高橋義孝がすでに47歳、彼と同世代の多くの寄稿者もみな、すでに大学教授というひとかどの人物となって自分の青春時代を振り返る時期に差し掛かっていたことが挙げられます。

私は最初、『ラテルネ』のじじくささ(失礼!)は、ドイツ文学という業界が高齢化してしまったためなのかと思っていましたが、綜輯号を紐解いてみると、創刊号から続く、なかば伝統のようなものにも思えてきました。

もちろんどの執筆者も同じように昔話を書いているわけではなく、最新のドイツ事情や研究者としての所感などを書いている人も多くいます。

もしかしたら、われわれドイツ語教員が常に大学1年生、2年生ばかりを相手にしてずっと若者たちに対峙しながら自分はどんどん歳をとっていくという状況に置かれているからこそ、そこそこ若い教員であっても、ついつい老人じみた懐古をしてしまうものなのかもしれません。すなわち自分の若い頃を思い出させるような少年少女を常に相手にしているので、日々自分がドイツ語を学び始めたころのことを回想し続けているのが私たちドイツ語教員の宿命なのかもしれないと思っています。

これからどうなるのか?

いまや大学におけるドイツ語教育はがけっぷちどころか虫の息です。ごく一部のエリート大学をのぞけば、ドイツ語を本格的に学べる場所は徐々に減りつつあります。

今後このような雑誌に寄稿できるドイツ語教員も徐々に減っていくでしょう。未来は暗いと思ってしまいそうですが、先に書いたように60年ほぼ変わらない形で続けてこれたのだから、まだまだやっていけるのでは、とも思ってしまいそうです。

業界の今後は決して明るくはないけれど、せめてわれわれ研究者が元気で活動していたひとつの資料として、ふたたび『ラテルネ』綜輯号が第四巻、第五巻と刊行されることを願っています。

*1:自分自身のことを振り返っても、院生やOD時代のほうがお金はなかったけどもっと野放図に地方学会を楽しめていたように思います。夜の博多で痛飲したり、金沢でりっぱなノドグロをごちそうになったりしたのはいい思い出です。