ゲーテを研究するなら全集を読もう

今年はじめにゲーテの『リラ』について論文を書き、また10月には京大人文研でゲーテにおける妹への愛について『リラ』、『兄妹』を中心に発表しました。そして関学や近大での講義でも、『若きヴェルターの悩み』、『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』、『親和力』、『ファウスト』などは例年取り上げています。

論文がどれくらい書けるかわかりませんが、やはりゲーテ作品はもっと原文で読みたいし、解説などもしっかりついた資料がほしいと思うようになりました。

すでに『リラ』論を書くときに、ミュンヘン版全集(Münchner Ausgabe)は入手していましたが、今回あらためてフランクフルト版全集(Frankfurter Ausgabe)も購入しました。それとは別に研究室にもちょっと調べるとき用にハンブルク版全集(Hamburger Ausgabe)を買っていました。

もちろんどの全集を開いたところで、ヴェルターが失恋して自殺する話は変わりません。どの世界線でもロッテと結ばれることはないのです。それは当然なのですが、実は全集ごとに収録作品や解説などが異なっています。今回はゲーテ全集の代表的な三つの版を、内容だけでなく本の作りなども含めて概観してみましょう。

もっとも基本的なハンブルク版全集14冊

今年の夏頃に日本の古本屋で5000円くらいで入手していたのが、全14冊のハンブルク版です。この全集がおそらくいちばんたくさん売られていて、一般的な全集といえます。

きれいな箱に入っています。

第1巻、第2巻:詩集。『ヘルマンとドロテーア』、『ライネケ狐』、『西東詩集』など

第3巻、第4巻、第5巻:戯曲集。『ファウスト』、『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』、『タウリスのイフィゲーニエ』、『タッソー』、『エグモント』など

第6巻、第7巻、第8巻:小説集。『若きヴェルターの悩み』、『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』、『遍歴時代』、『親和力』など

第9巻、第10巻、第11巻:自伝集。『イタリア紀行』、『詩と真実』、『フランス駐留記』など

第12巻:芸術論、格言集。

第13巻、第14巻:自然科学論集、および索引。

以上のような構成となっています。私が持っている本はdtvから出ているペーパーバック版ですが、それぞれ厚さ5cm以上あってがっちりした本です。

基本的と書きましたが、それでもこの版だけで代表作の殆どを網羅することができます。また注や解説もかなりページ数が多く充実しています。

日本語訳全集もほぼハンブルク版に準拠

ゲーテの日本語訳全集は第二次大戦以降に2種類出ていますが、いずれもハンブルク版に準拠しています。

人文書院版『ゲーテ全集』

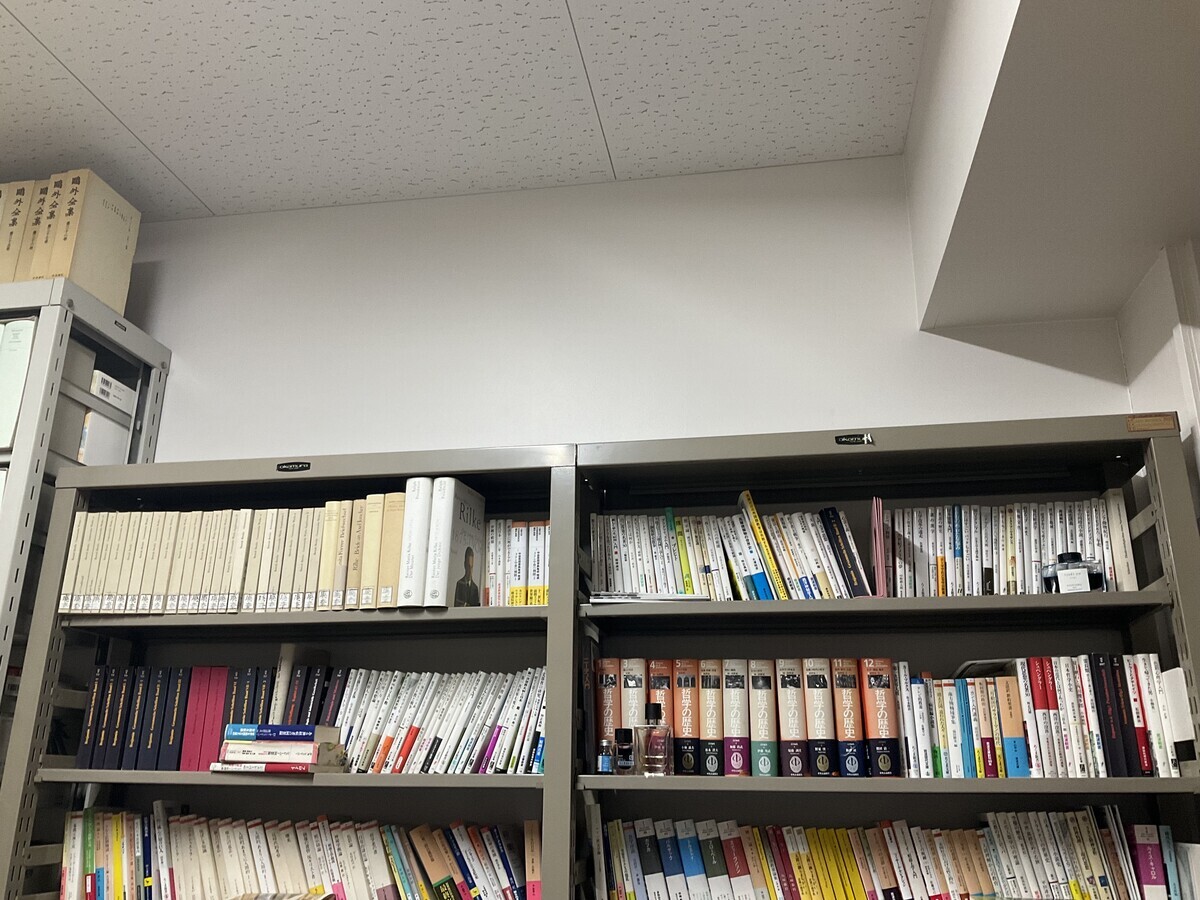

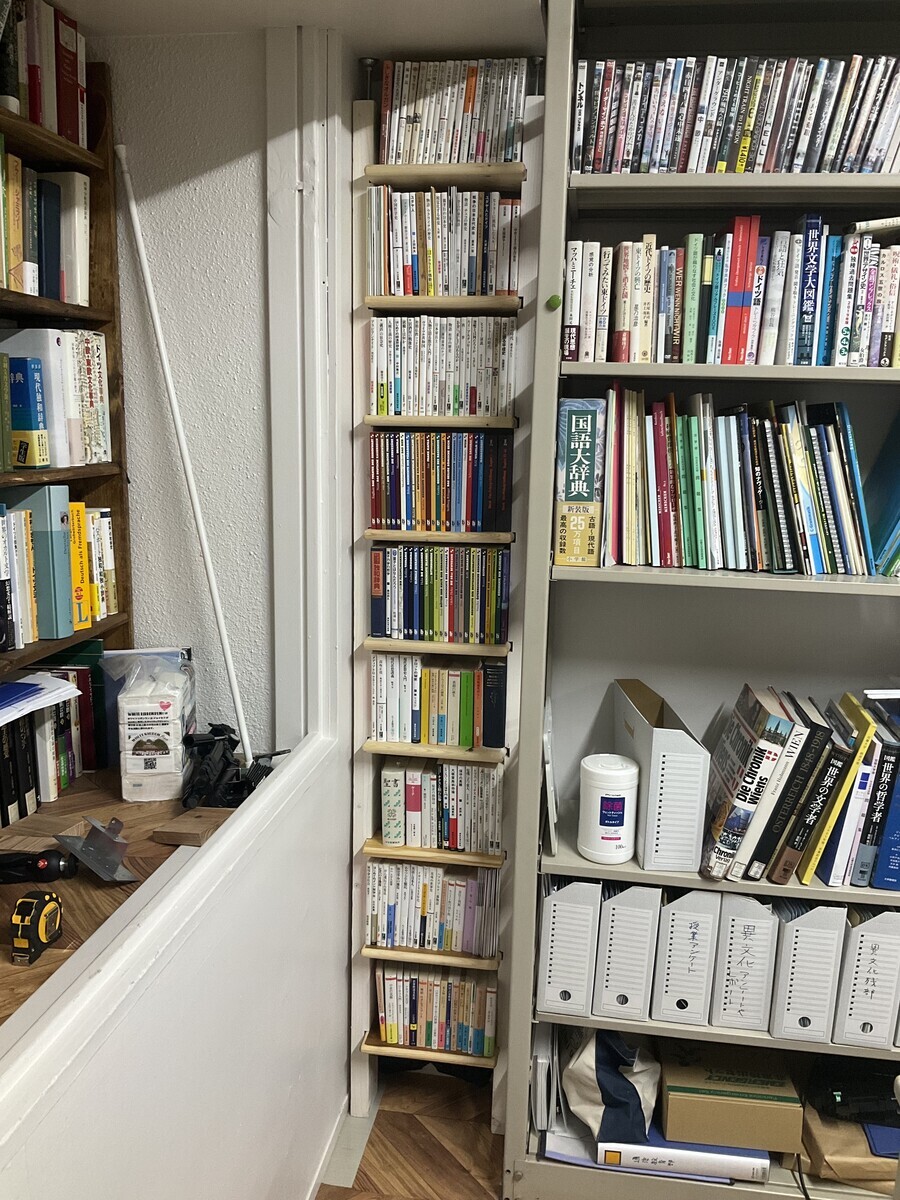

研究室用に、人文書院版とハンブルク版を並べています。

人文書院版のゲーテ全集(1960〜61)は全12巻で、収録作品はほぼハンブルク版と同じですが、『エッカーマンとの対話』や最終巻にトーマス・マン、カロッサらのゲーテ論が収録され、かわりに自然科学論集などは省かれています。

これもちょっと調べるためにかなり安く買って研究室に置いています。判型が小さくじゃまになりにくい反面、小さな字で上下二段組の紙面はやや読みづらいです。

昔の本なので、文字が小さいです。

えんぴつでマークしているのは、メフィストフェレスのセリフ「あなたが知ろうとする最高の真理は、学生たちにはむやみにいうことのできないものですよ」。フロイトは『夢解釈』をはじめ、何度もこの文章を引用しています。分かるようで分からん表現なのでずっと気になっています。

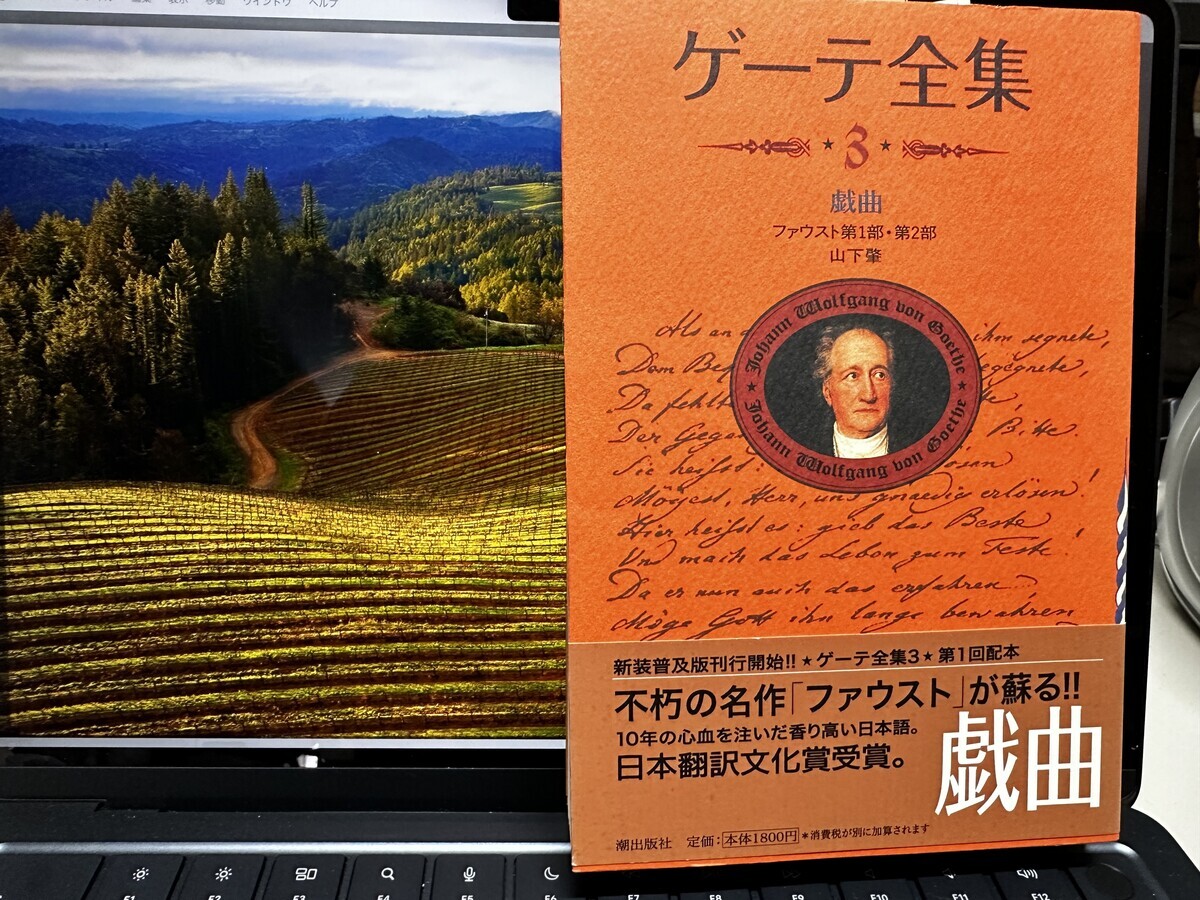

潮出版社版『ゲーテ全集』

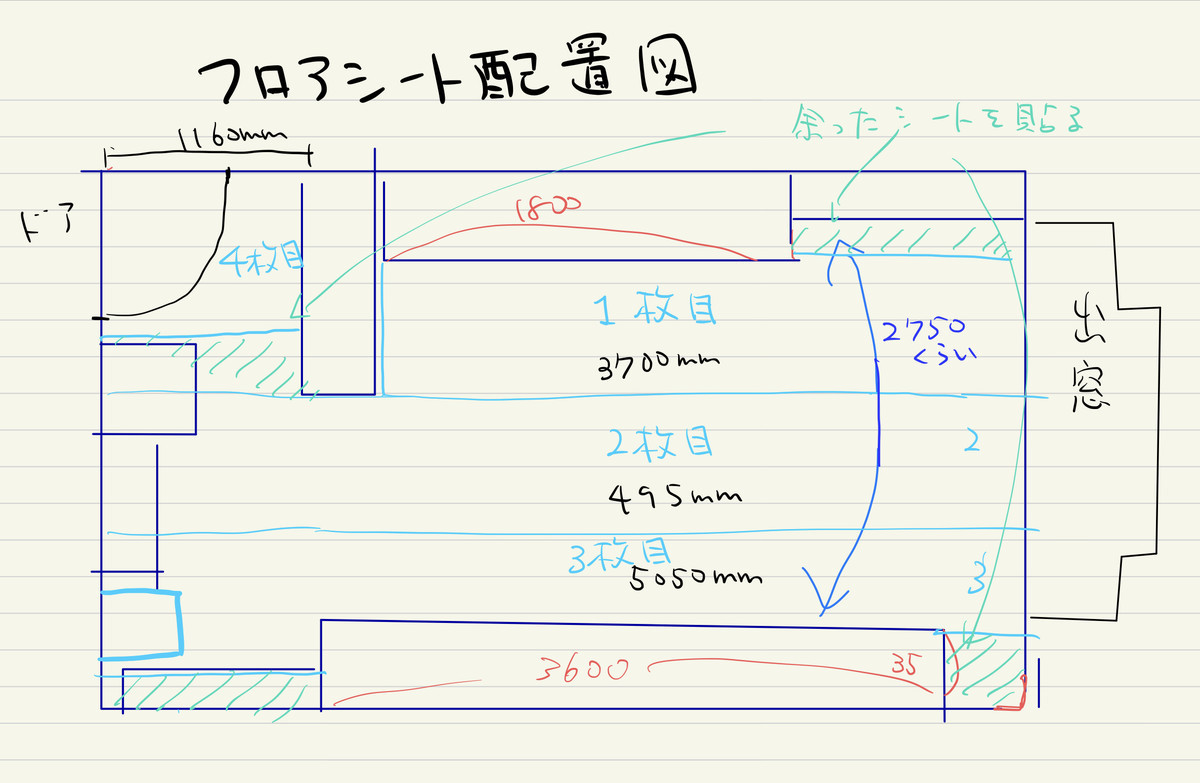

もう一つ、私が大学院のころに新装版(ペーパーバック版)として刊行されていたのが、潮出版社版のゲーテ全集(もとは1970年代ごろに刊行)です。こちらはほぼハンブルク版と同様の構成で自然科学論集も含まれており、合計15冊の構成です。この全集で便利というか、役に立ったのは、『親和力』の舞台となるエドゥアルトとシャルロッテの邸宅の見取り図でした。邸宅内をあちこち移動したり、庭園を造成したりする物語は、図がないとイメージがわかりにくいですからね。

ペーパーバックでかつコンパクトなので持ち歩きに便利です。しかし上下二段組です。

収録作品が多い改造社版『ゲーテ全集』

私が『リラ』論を書くさいに参考にしたのが、戦前に刊行されていた改造社版です。というのもこの版にのみ、初期ゲーテの歌唱劇作品の訳が収録されていたからです。『リラ』の訳はないのですが、同時代のいくつかの作品を読むことができました。

日本語で出ている全集では、いちばん巻数が多いのが改造社版です。全32巻、36冊だそうです。こちらに詳細が載っていました。

私も初期の演劇に関連する巻を日本の古本屋で買っていました。

しかしなにせ戦前の本なので、本自体が扱いにくい(箱から取り出すたびに紙の屑が出る)し、訳文も今の我々には読みにくく、戯曲テクストだととりわけ頭に入りにくいと感じました。結局『感傷の勝利 Der Triumph der Empfindsamkeit』は原文で読み直して話がわかりました。

全作品を収録したミュンヘン版33冊

専門家が論文を書くときに依拠するのが、ミュンヘン版およびフランクフルト版全集です。私は2年前にネット古書店でドイツから取り寄せていました。

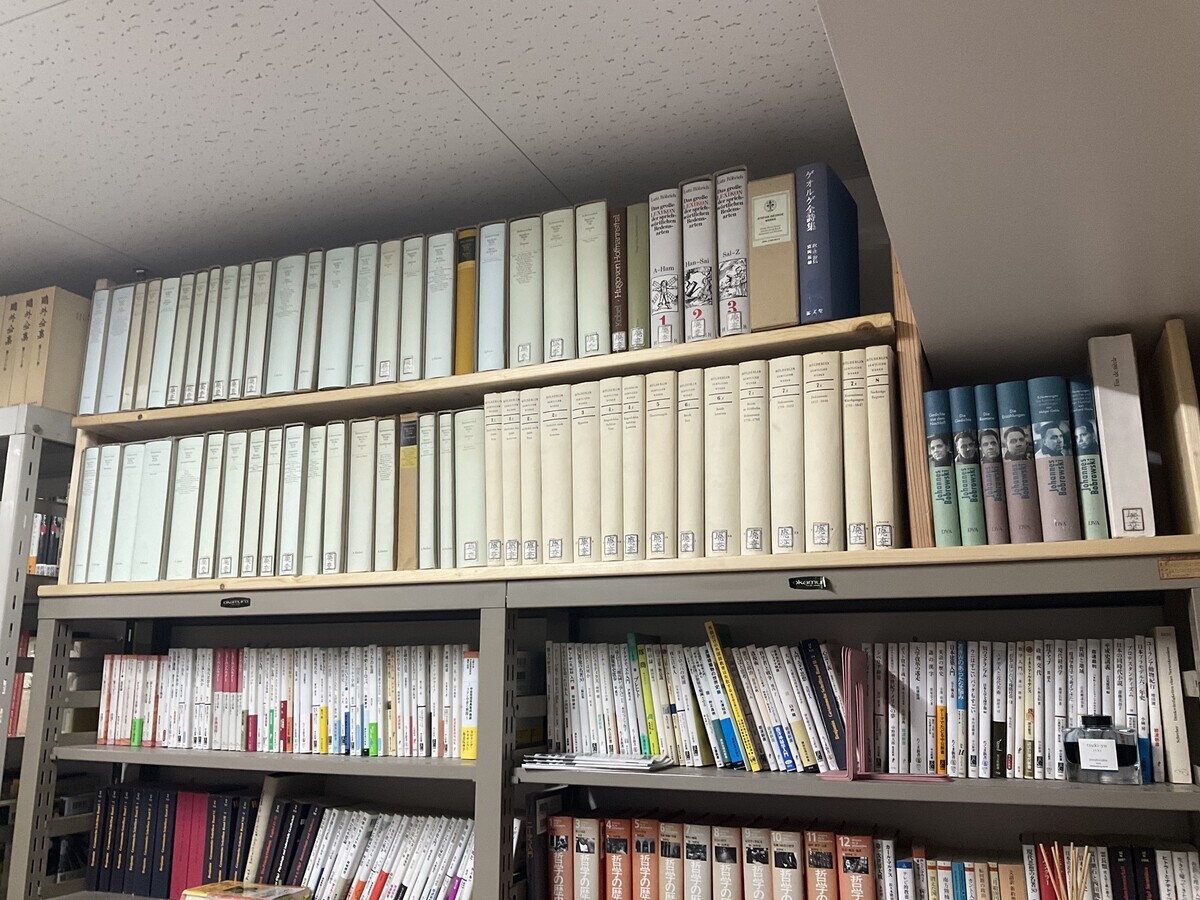

ペーパーバック版で33冊。

年代ごとに編集されています。これはヴァイマール赴任からイタリア旅行までの時期。

ページが薄いです。

ミュンヘン版の特徴は、時代ごとにすべての作品を収録し、さらに自然科学論文や、シラー、ツェルターとの書簡集も収録されている点です。

もともとはハードカバー版です(大学図書館には緑の表紙のハードカバーがありました)が、私が買ったペーパーバック版も廉価で出ているのでありがたいです。

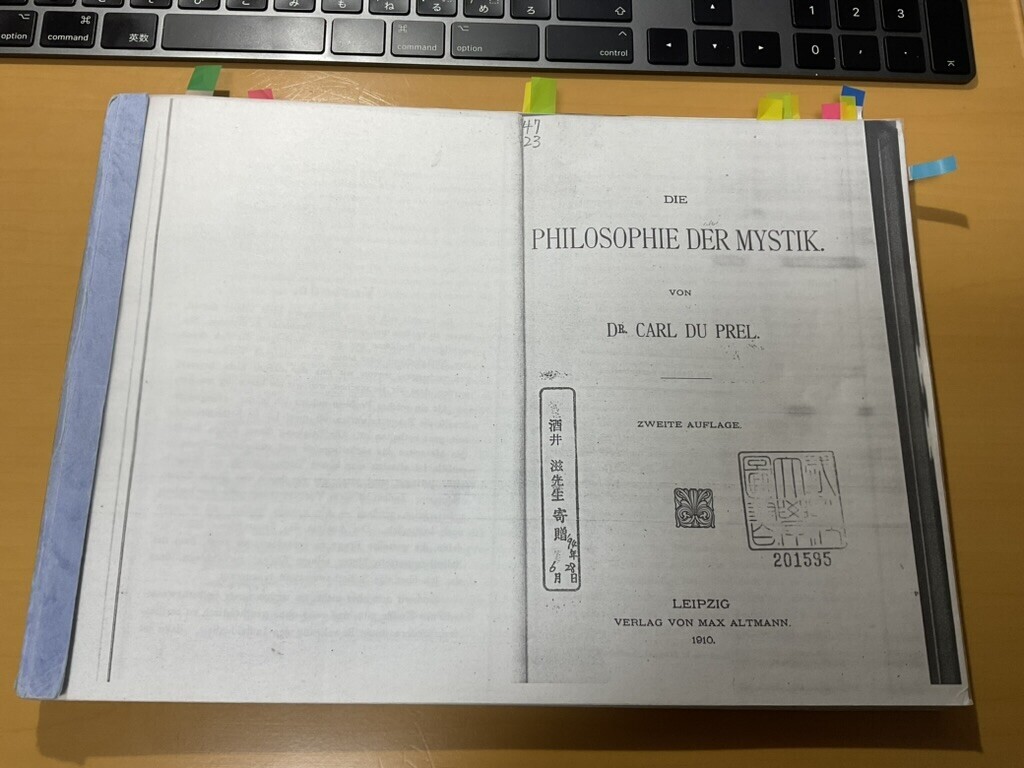

本の質感も、解説や注も気に入っていますが、唯一使いにくいのは、どの巻にどの作品が入っているかわかりにくい点です。これは年代順に並べられているため、巻数やタイトルだけではどの巻かわからないからです。ちゃんと覚えておけ、という話かもしれませんが、自分で使いそうな作品が収録されている巻には目立つように付箋をつけています。

しかし、ゲーテの場合書簡や日記も見ておく必要があるし、行政官としてヴァイマールの宮廷でどのような文書を残していたのかを調べる、となるとミュンヘン版だけでは不十分です。

ほぼ全部入りのフランクフルト版45冊

ということで日本の古本屋で見つけたフランクフルト版全集を先月買いました。一年分の個人研究費が吹き飛ぶくらいの値段でしたが、それでもドイツから古本を取り寄せるよりもずっと安いと分かったので、思い切って買いました(当然私費です)。

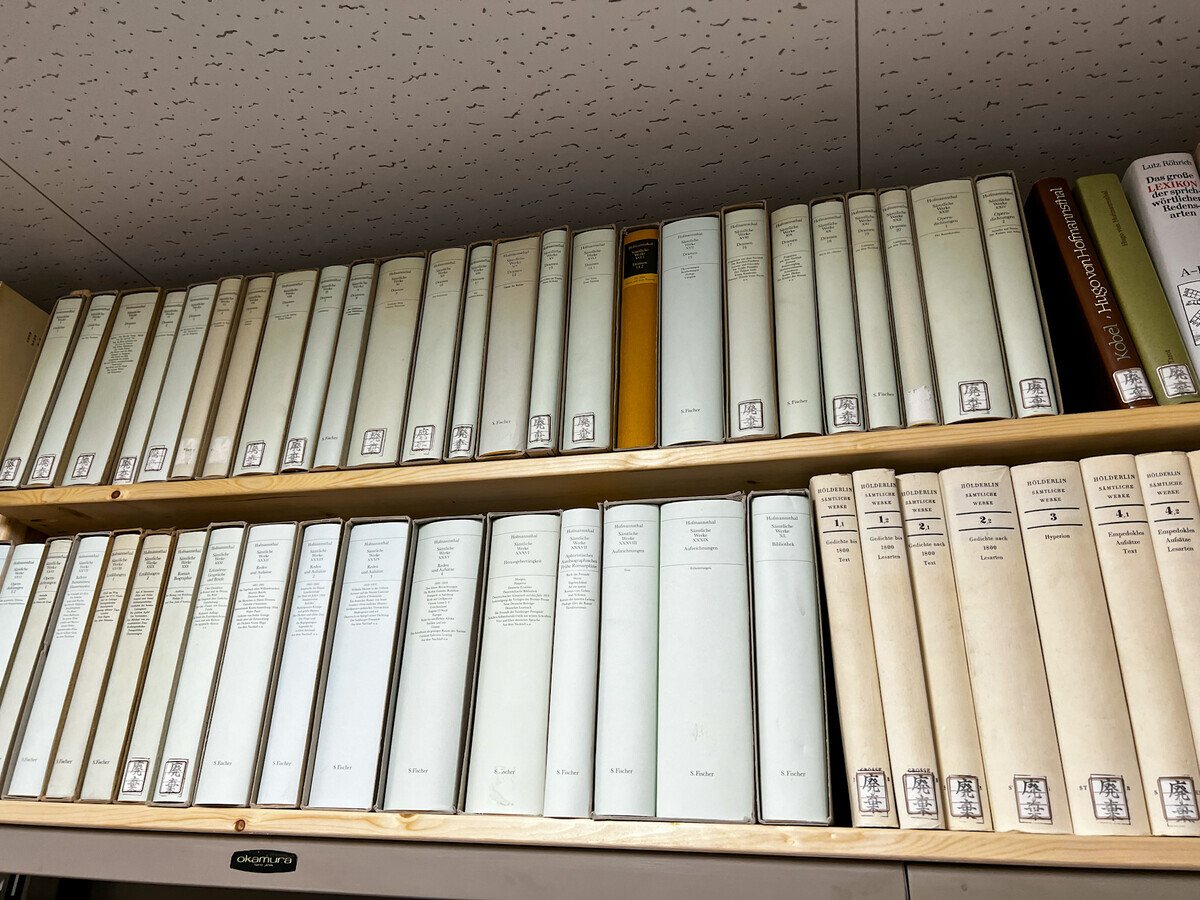

全45冊のうち43冊というセット(10年前に出たばかりの総索引の巻だけ欠)を大阪の古本屋さんから購入し、ダンボール3箱で送られてきました。

古書店の段ボールを開け、机の上に積み上げました。

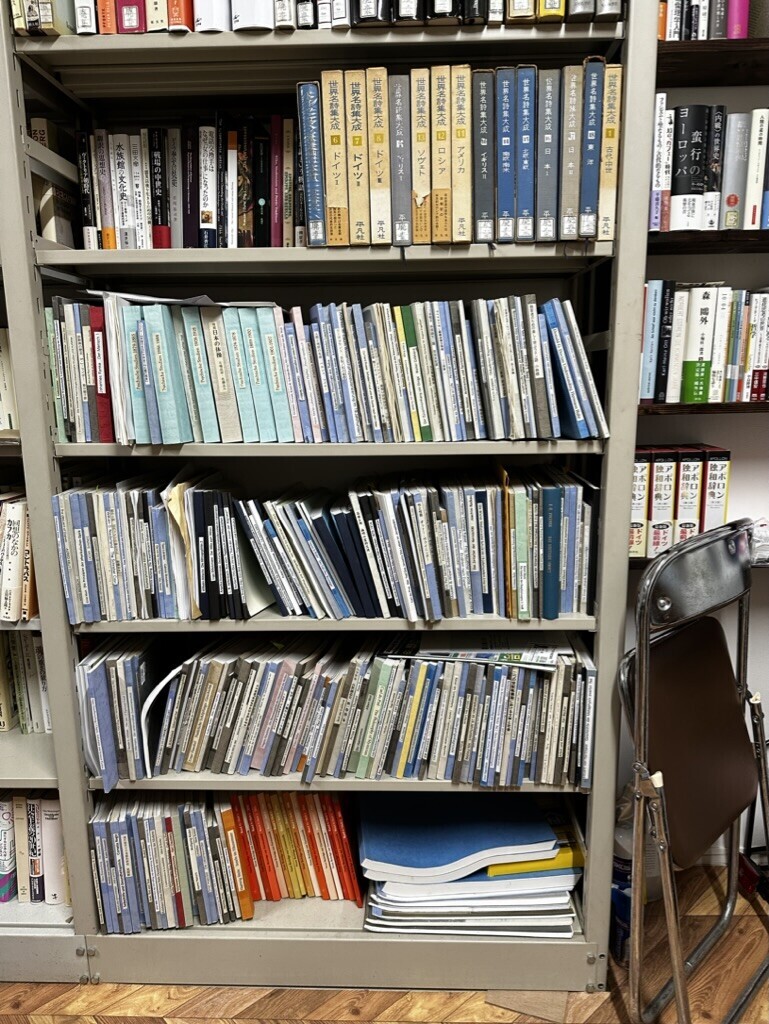

机の上に並べるとすごい量だと思ったのですが、本棚に並べるとそうでもないと気づきました。いつも言ってることですが、本というのは本棚に入っているときが一番少ない(少なく見える)のです。

幅60cmの棚を三段分占領していますが、それほど多くは見えません。

さて、フランクフルト版ですが、ミュンヘン版と同じくすべての作品が収録され、およそ年代順に並べられていますが、巻ごとにテーマが設けられているため、どの巻にどの作品が入っているかはだいぶわかりやすい編集となっています。

全部で45冊ありますが、第一部(作品、自然科学論文)が27巻まで、第二部(書簡、日記、談話など)が28から40巻まで。

代表的な作品を中心にまとめられているので、わかりやすいです。

表紙とプラスチックのカバーもいいです。

ミュンヘン版と違って、巻数が背に書いてありません。最初のページを見ると、第一部10巻とわかりました。

フランクフルト版全集は、Deutscher Klassiker Verlagのシリーズとして刊行されています。ゲーテだけでなく、ドイツ語文学の古典が多数収録されており、近年はペーパーバック版も安く手に入れられます。

シラー、ホフマン、クライスト、アイヒェンドルフなどときどき買っています。

このシリーズは装丁がとてもきれいで、本の大きさも日本の新書判より少し大きいサイズとちょうどよく、さらに文字がとても読みやすく編集されています。特に私はこのシリーズの文字が気に入っています。

全147冊のヴァイマール版もあるよ

さらにもう一種類、いちばん冊数が多いのが、ヴァイマール版全集です。これは全部ひげ文字(フラクトゥーア)で読みづらいし、細かく巻が分けられているのでちょっと参照しづらいですね。

これだけ巻数が多いのに、日本の古本屋などで格安で売られています。安く売られているのは、いまやインターネットですべて読めるようになっているためでしょう。

書簡集はまだ完全なものは完成していません。ゲーテの書簡はゲーテ・シラー・アーカイヴ(GSA)に所蔵されているだけでなく、日本にもいくつか残っているそうです。石原あえか先生が今年発表された、日本に所蔵されているゲーテの書簡についての論考が非常におもしろかったです。

PDFが読めます。

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/2006008/files/ES22_009.pdf

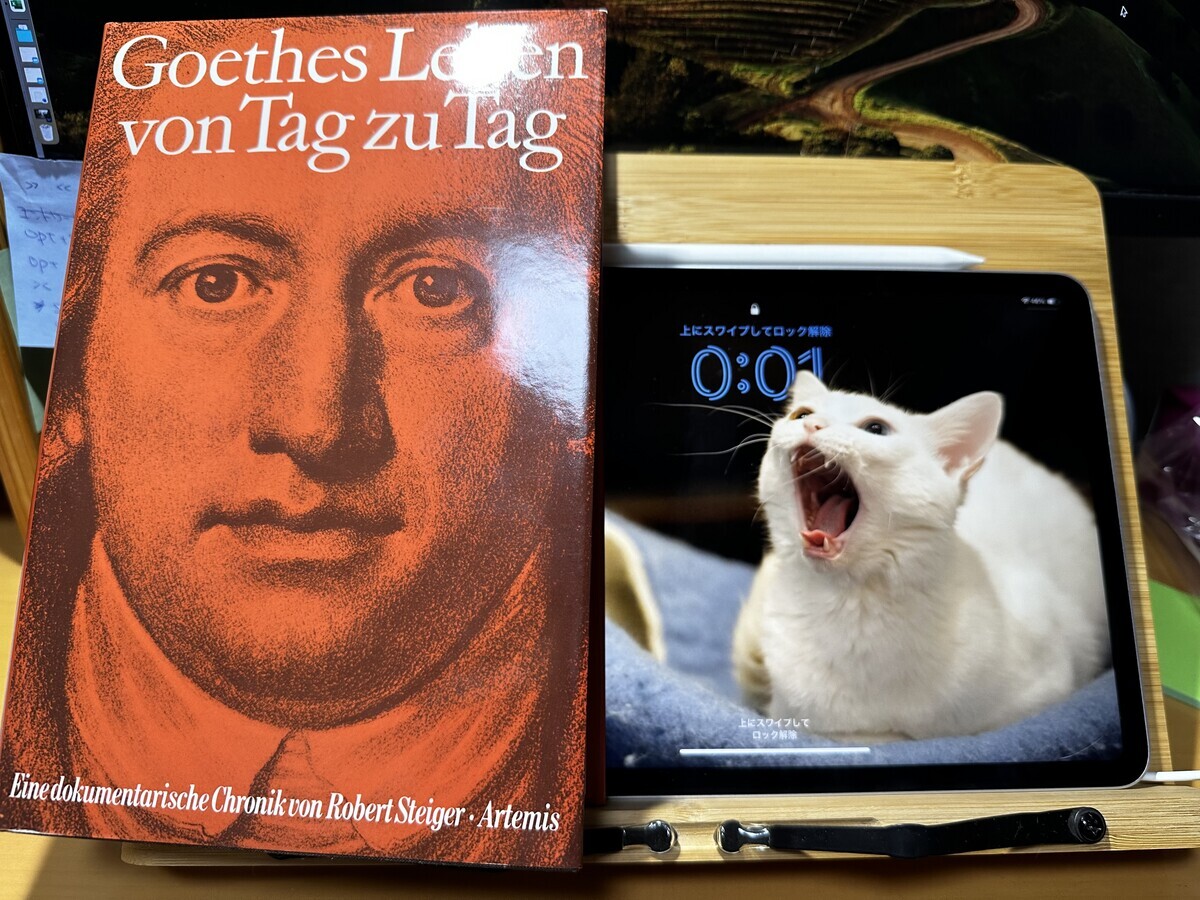

Siegfried Seifert (hrsg.) Goethes Leben von Tag zu Tag

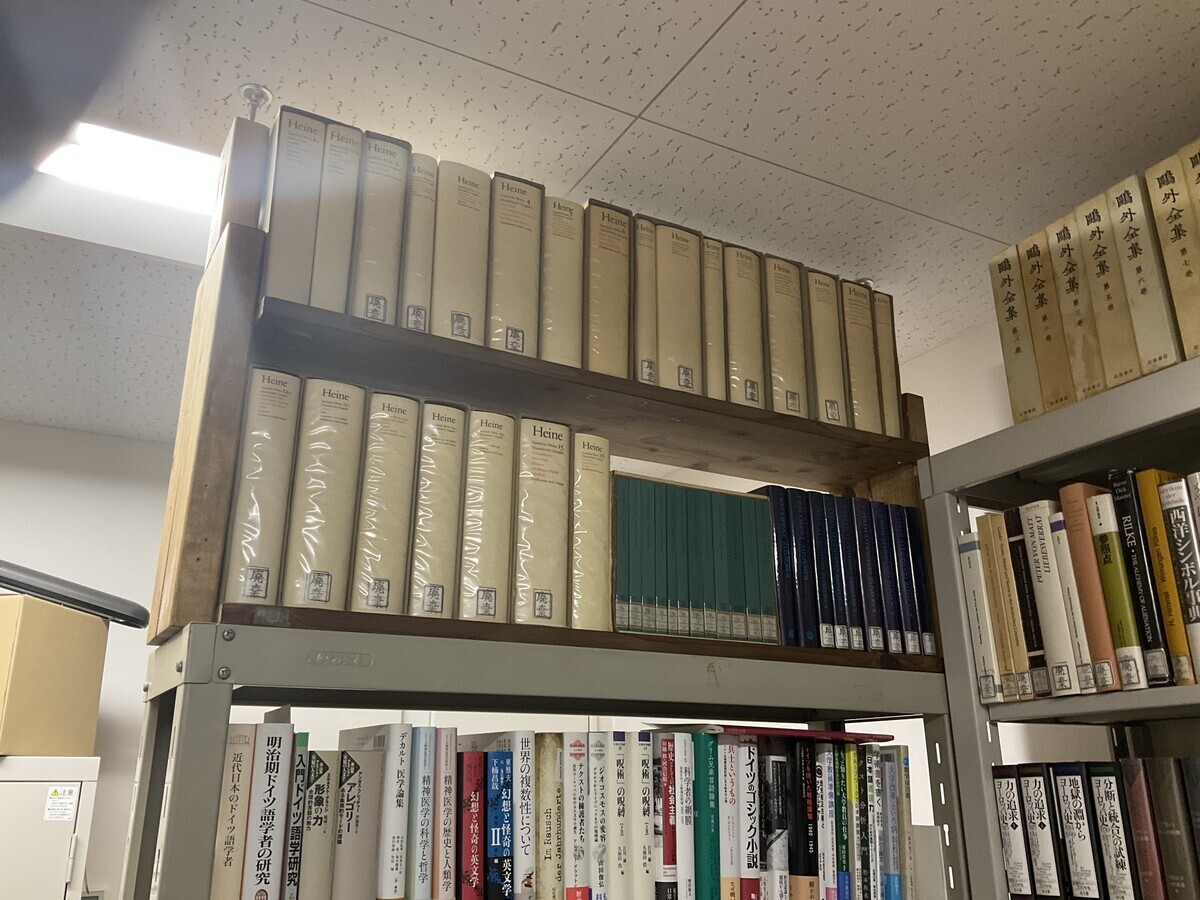

いくつかの研究書で言及されていた、ザイフェルト編『ゲーテ年代記』全8巻もヤフオクで安く入手できました。この本は、ゲーテの日記、手紙、作品をもとに、いつ頃どんなことを書いていて、誰と会ったり、どのような出来事があったのかが非常に詳しくまとめられています。生まれた時から83歳で死ぬまでの記録なので、全部で8分冊ですが、買ってみてこんなに大きい本だったのかと驚きました。高さが23cm、厚さが5cm以上です。

いずれにせよ、これもテクストの成立や、ゲーテの生活史を確認するのに必要でしょうから、持っておくことにします。

ドイツの古本屋で300〜400ユーロでしたが、ヤフオクでほぼ半額程度で買えました。

論文のためなのか、本を揃えること自体が楽しいのか?

ゲーテを本格的に読み始めて、まだ2年くらいですが、文献が増えてきました。

これら大量の本を使って、これから論文を大量生産できればいいのですが、自分の思考のペースを考えると、それもそう簡単なことではないよなと感じています。もしかしたら買うだけで全然使いこなせないかもしれない、とも思います。

そもそもゲーテ研究がやりたいのではなく、本を集めて本棚に並べること自体が楽しいのではないかという気がしてきました。しかしこの点をあまり深く考えると自分の研究者としての自我が崩壊するかもしれないのでやめておきましょう。

おまけ ブルーちゃんの本棚あそび

フランクフルト版全集を本棚に詰めたところ、ちょっと空いた隙間にブルーちゃんが登って遊ぶようになりました。危ないので(ブルーちゃん自身は安全に降りられるのでしょうが、本を叩き落とさないか心配だったのでした)抱きかかえて下そうとすると抵抗して嫌がります。

ブルーちゃんの本棚ジャンプ、そして救出まで。 pic.twitter.com/JiieuMXlDc

— tetsuyakumagai (@doukana) 2023年11月8日

ブルーちゃんの声がかわいいので、ぜひ音を出して見てください。

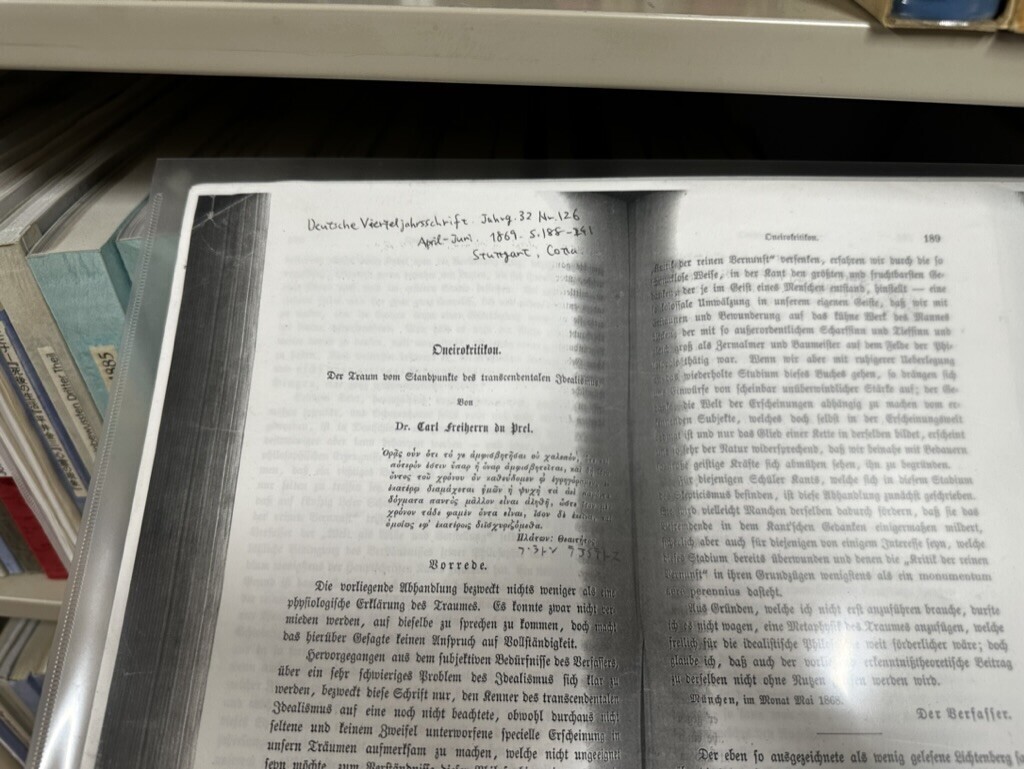

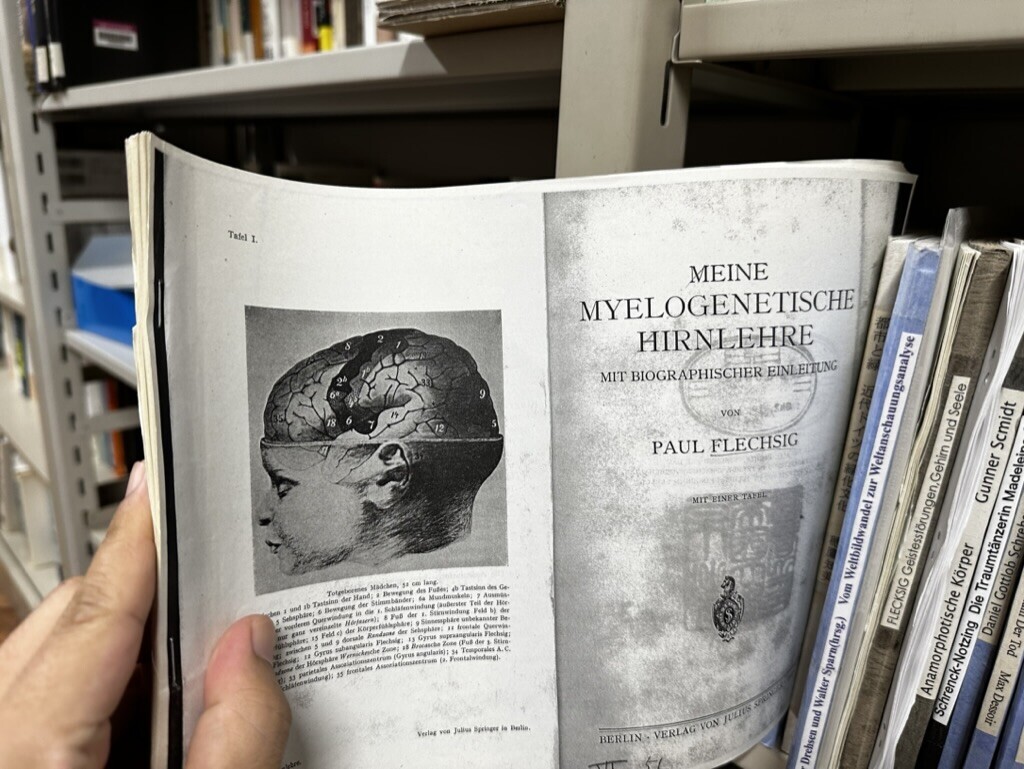

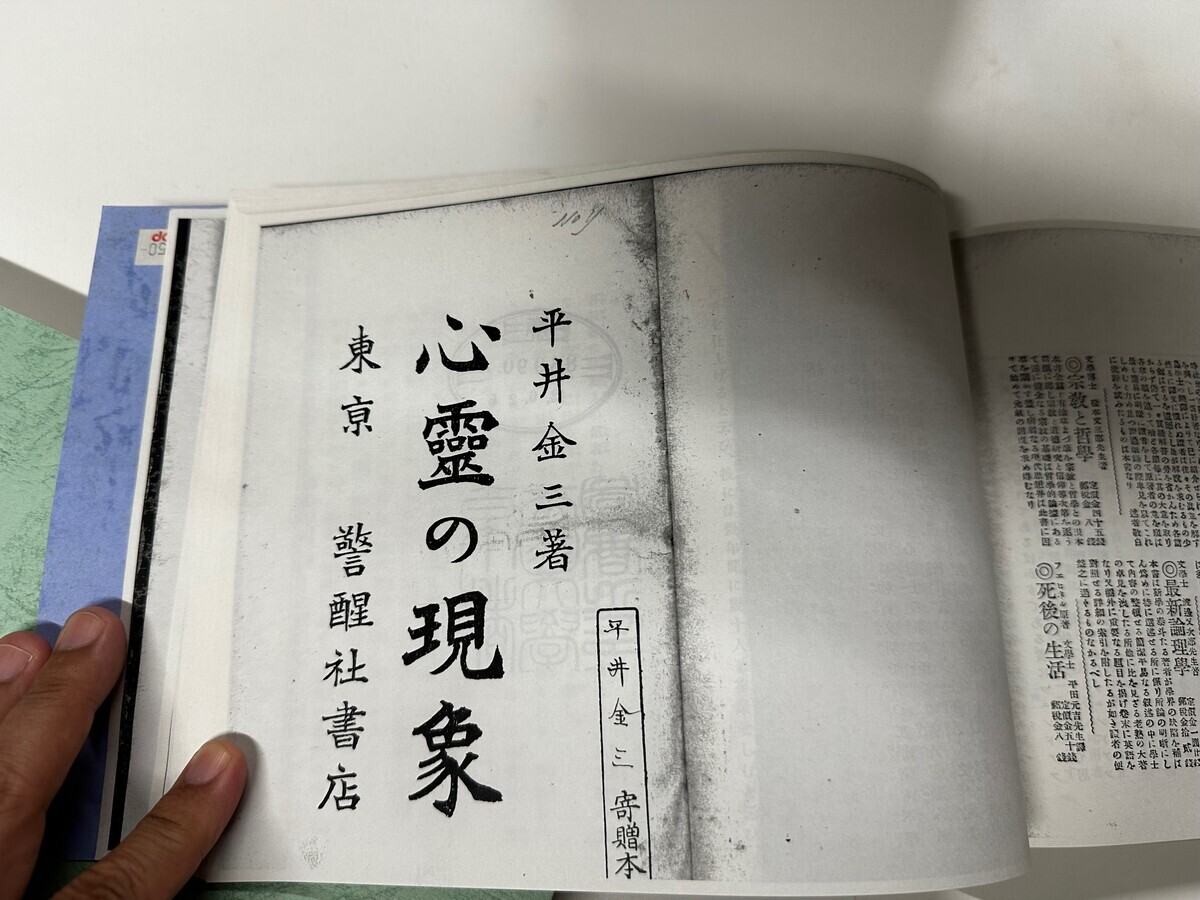

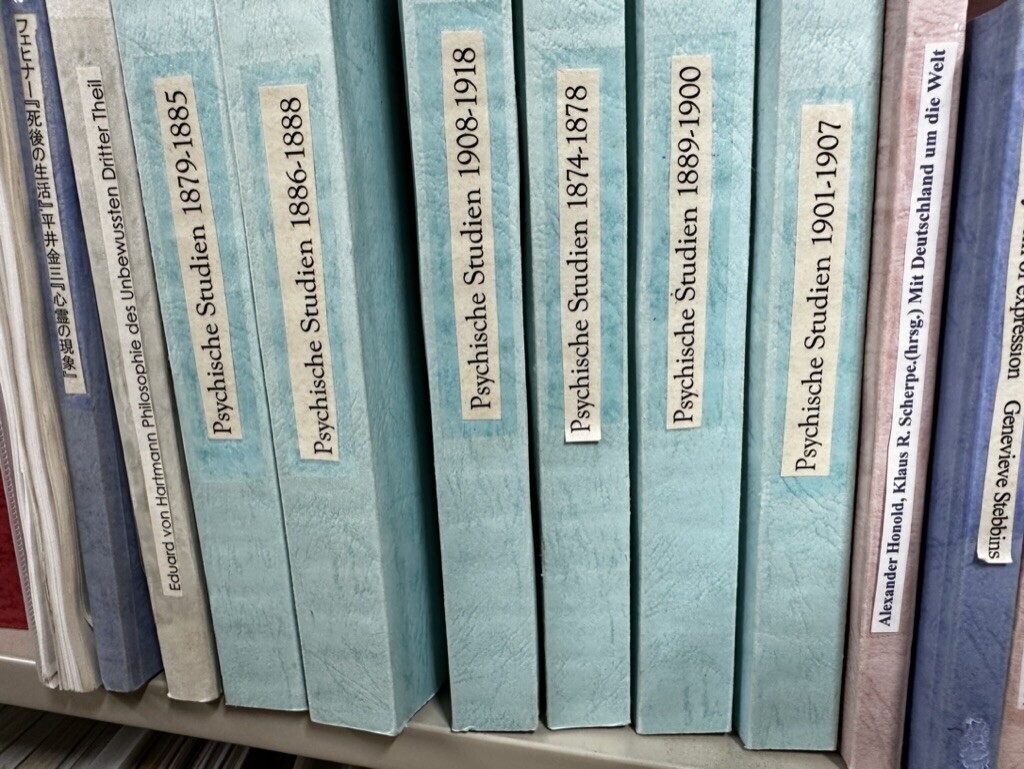

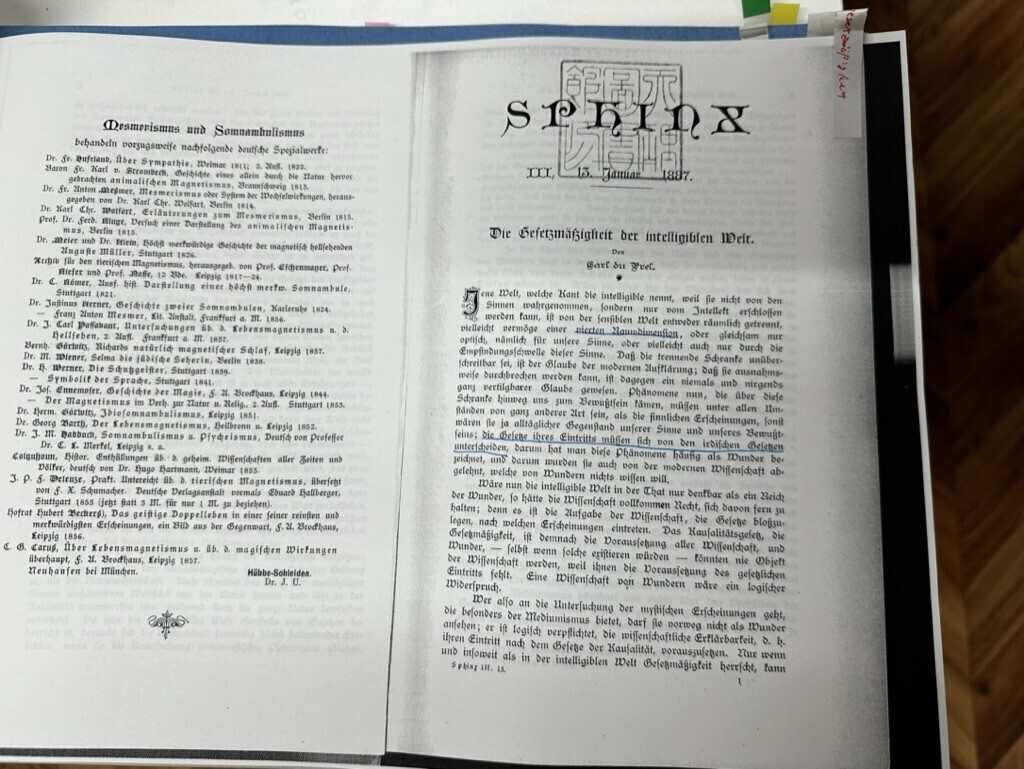

エドゥアルト・フォン・ハルトマンの『無意識の哲学1、2』をまとめた本です。

エドゥアルト・フォン・ハルトマンの『無意識の哲学1、2』をまとめた本です。

また、窓からの光を防ぎ、堅牢性を高めるために、側板に溝をほって背板をはめ込んでいます。片方はまったく抵抗なくつるっとはめ込んだのですが、もう片方は溝の深さが足りなかったらしく、うまくはめ込めず、板の大きさを変えたりしてなんとか背板をつけました。

また、窓からの光を防ぎ、堅牢性を高めるために、側板に溝をほって背板をはめ込んでいます。片方はまったく抵抗なくつるっとはめ込んだのですが、もう片方は溝の深さが足りなかったらしく、うまくはめ込めず、板の大きさを変えたりしてなんとか背板をつけました。