パワポがもう使えなくなっていた

私はMacユーザーなので、プレゼンテーションソフトはKeynoteを使っています。日頃まったくパワーポイントを使わずに過ごしているので、ときどき使わざるを得ない時(大学のガイダンス等で、他の先生方と共同でスライドを作るときなど)に、使い方がわからなくて困ります。

もちろん、パワポもキーノートも基本的な使い方は同じなので迷わないのですが、自分が普段使わない機能(音声や動画を埋め込むなど)を使うとなると、いちいち調べないとわかりません。

そもそも普段の授業でも、学会発表でも私はもうだいぶ以前からパワポもキーノートも使わなくなっていました。今回は、プレゼンテーションソフトって本当にそんなに便利なのか?それどころかもう使わなくていいんじゃないのか?という疑念から代わりにGoodnotesを活用するようになったことを書きます。

スライドではなくノートを見せる

私は語学教員なので、もともとスライドを授業で見せる機会はあまりありませんでした。講義科目ではパワポで資料を作り、プロジェクタで映して、配布資料を紙に印刷して配布ということもだいぶ以前にはやっていましたが、コロナ以後、授業資料はすべてLMSで配布できるようになった(学生も使い方に慣れた)ため、紙の資料を作ることは止めました。

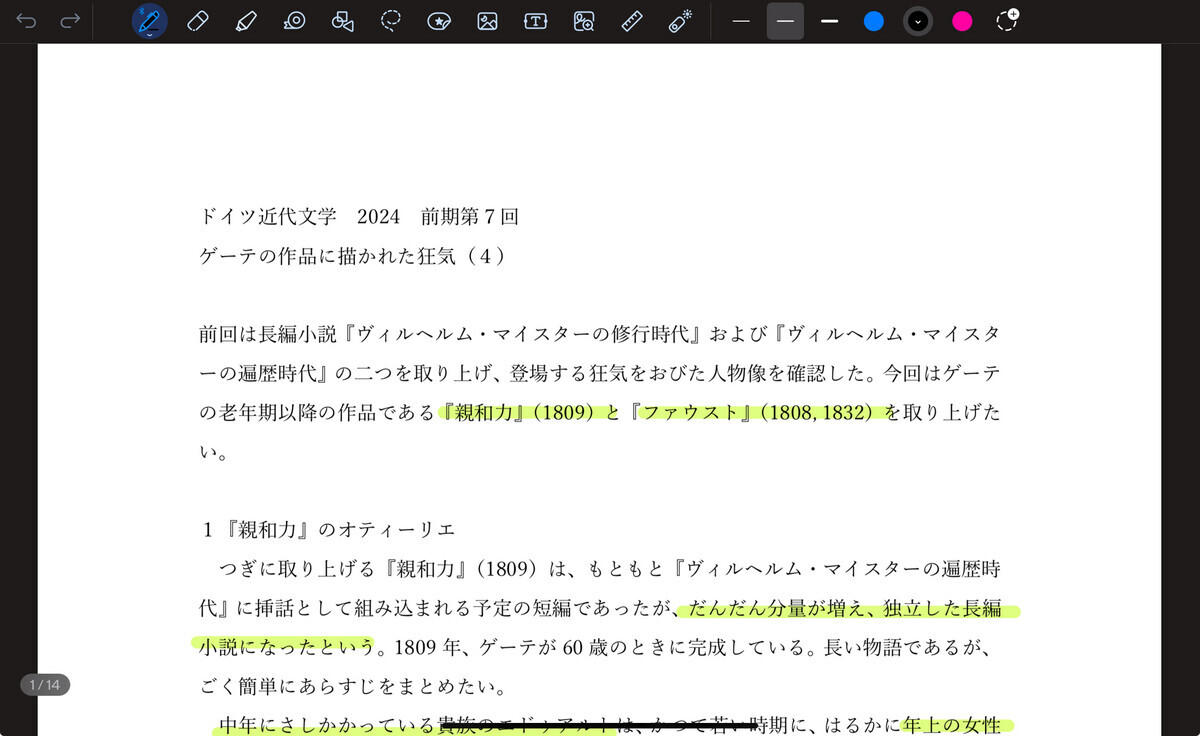

講義科目で私が配布するのは、WordまたはPagesで10ページくらい書いたノートをPDFにしたファイルです。そしてこのファイルをプロジェクタで映して、説明している箇所をポインタで示したり、マーカーで色付けしたりしながら授業を進めています。

コロナ明けごろから取り入れていたこの方法ですが、研究会での発表でも同じようにやってみたところ参加者のみなさんから好評だったので、もう今後はプレゼンテーションソフトはいらないんじゃないかと確信を得た思いです。

授業ノートはGoodnotesに貼り付ける

Wordで作ったノートには、授業で話す内容をほとんど文章の形でまとめています。

90分間ほぼ私が一人で話し続ける講義の形式だと、自分が話すことはすべて文章で書いてあると忘れなくて済むし、聞いている方も分かりやすいだろうと思うので、レジュメではなく文章でノートを作っています。

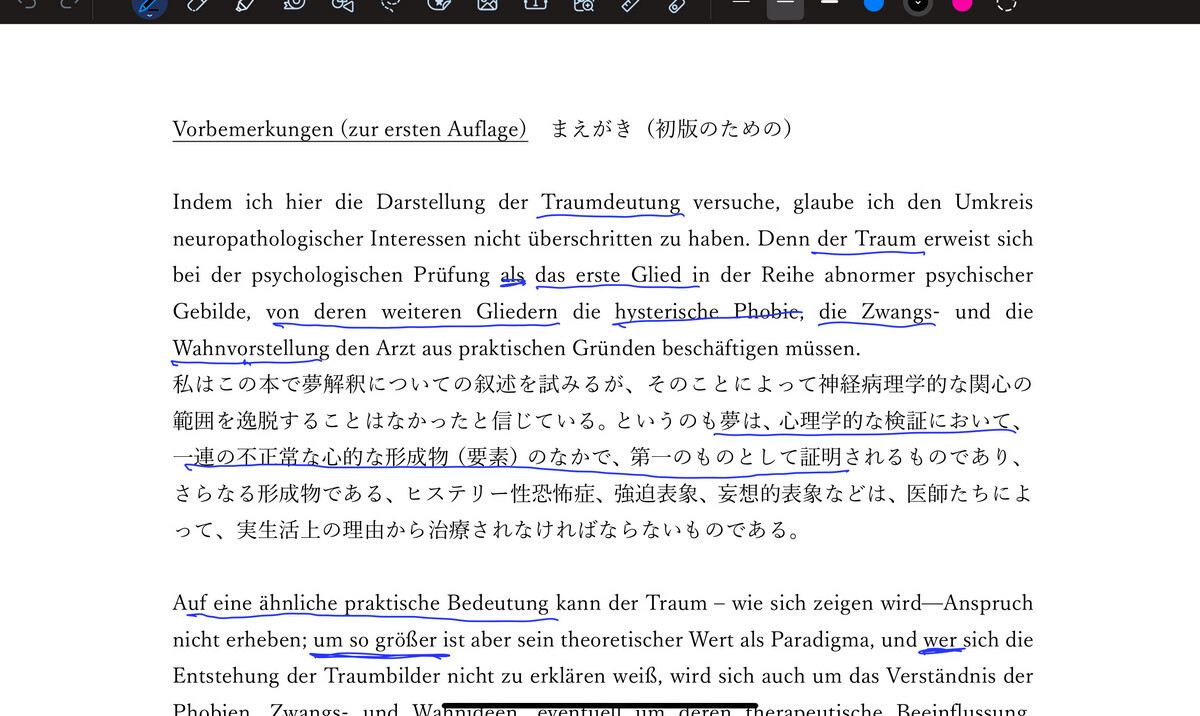

とりわけ文学系の講義では、長めの引用文を見せることがあるし、原文と訳を対照しながら説明したり、詩や戯曲の押韻を原文を見せて説明することもあります。

フロイト『夢解釈』の講義第1回目。まえがきの文章をドイツ語でじっくり読み進めます。

長い文章を見せるのであれば、パワポのスライドにぎっしり書いてつぎつぎページを移動するよりは、スクロールできるWordのほうが見やすいのは言うまでもありません。

もちろんこのアプリをiPadで使うときには、ペンで書き込みが可能だし、拡大もできます。

強調したい箇所をマーカーで塗ったり、ふりがなをふったり、さらに授業のさいには、情報を補ったりもよくしています。

ノートの切り替え、アプリの移動も一瞬で

パワーポイントで面倒だったのが、音声や動画のファイルを埋め込んだり、YouTubeのページに移動したりする、アプリの切り替えでした。

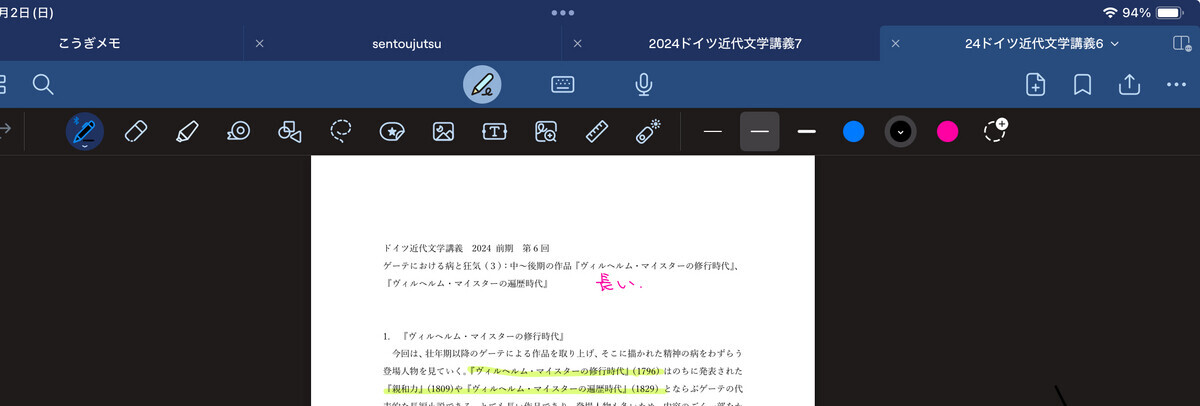

Goodnotesの場合、複数のノートを開いておいて瞬時に切り替えて見せることができます。私はしばしば前回のノートや参考資料のページなどを表示し、前回のリマインドを行います。また、iPadであれば、他の様々なアプリを瞬時に見せることも可能です。

このようにアプリ上に複数のタブで文書を開いておくと、瞬時に切り替えることができます。

余白に書き込んだり、白紙のページを板書代わりに使ったりもできる

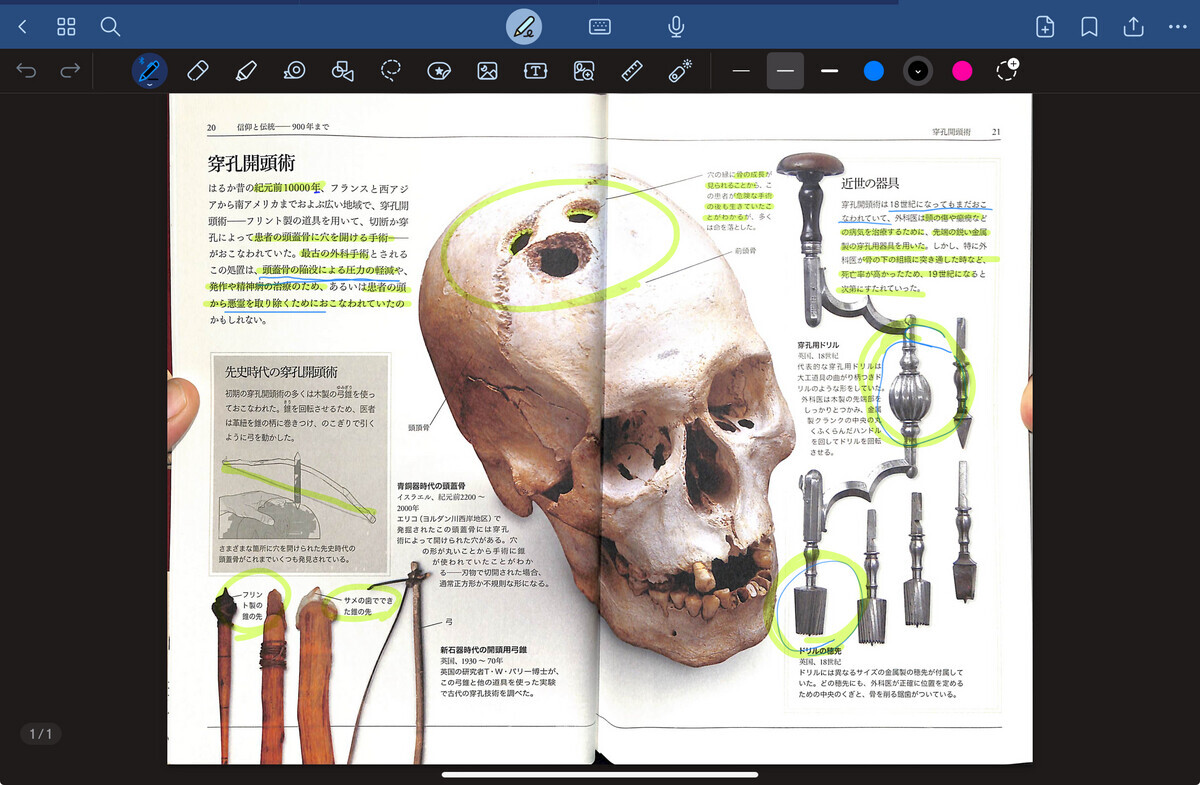

図版を貼るときなどもパワーポイントではタイトルや説明を入れるスペースを取るため、図版自体が小さくなってしまうことも多々あります。Goodnotesの場合は、自由に拡大できるので、ノートに貼った図や写真を大きくして、マークしたり書き込んだりもできます。

狂気の歴史を説明する際、古代から近世まで行われていた穿孔開頭手術の話をしました。頭にドリルで穴を開けて悪魔をとりのぞくというおそろしい手術ですが、傷口の骨が成長していた跡があるので、穴を開けたのちも生きていた人もいたそうです。

手書きで文書に書き込めるのが、Goodnotesの最大の強みです。

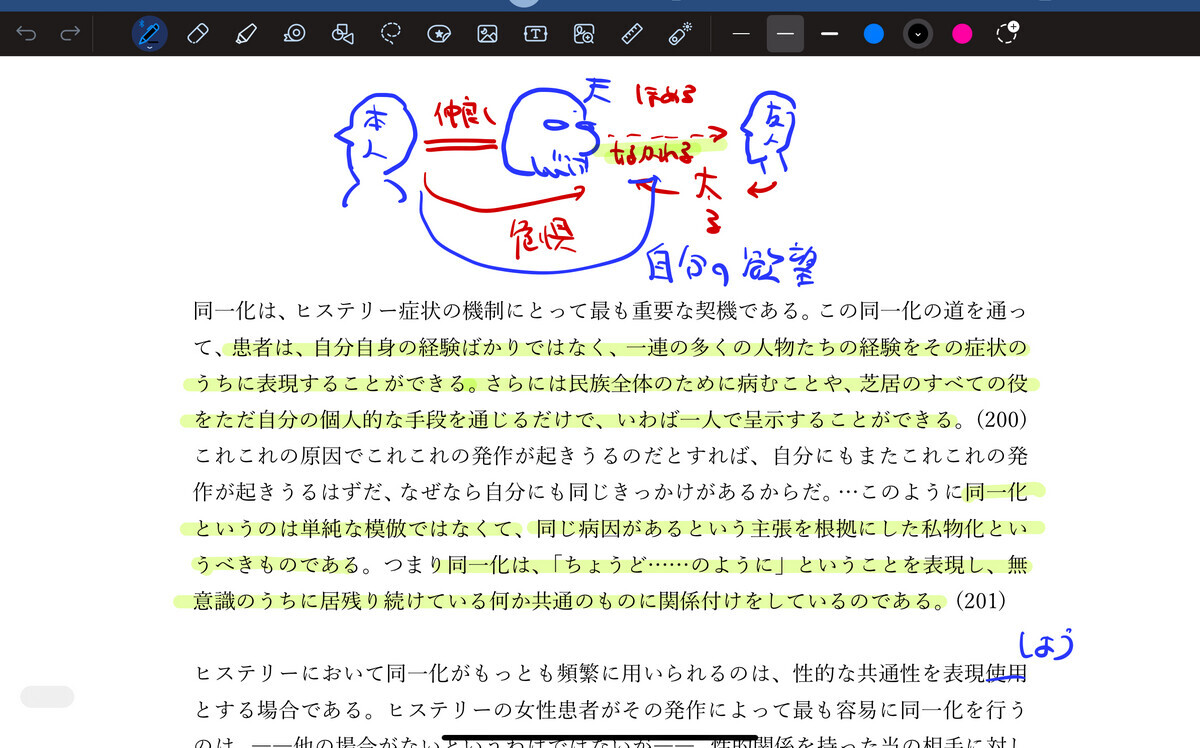

フロイト『夢解釈』の、「肉屋の細君の夢」を図式化して解説しています。このように余白に情報を補ったり、誤字を訂正したりといったことが気軽にできます。

文章を書き込んだ授業ノートで説明をして、もう少し詳しく話したいときは、白紙のノートを作って、板書のように大きなスペースを生かして書くこともできます。

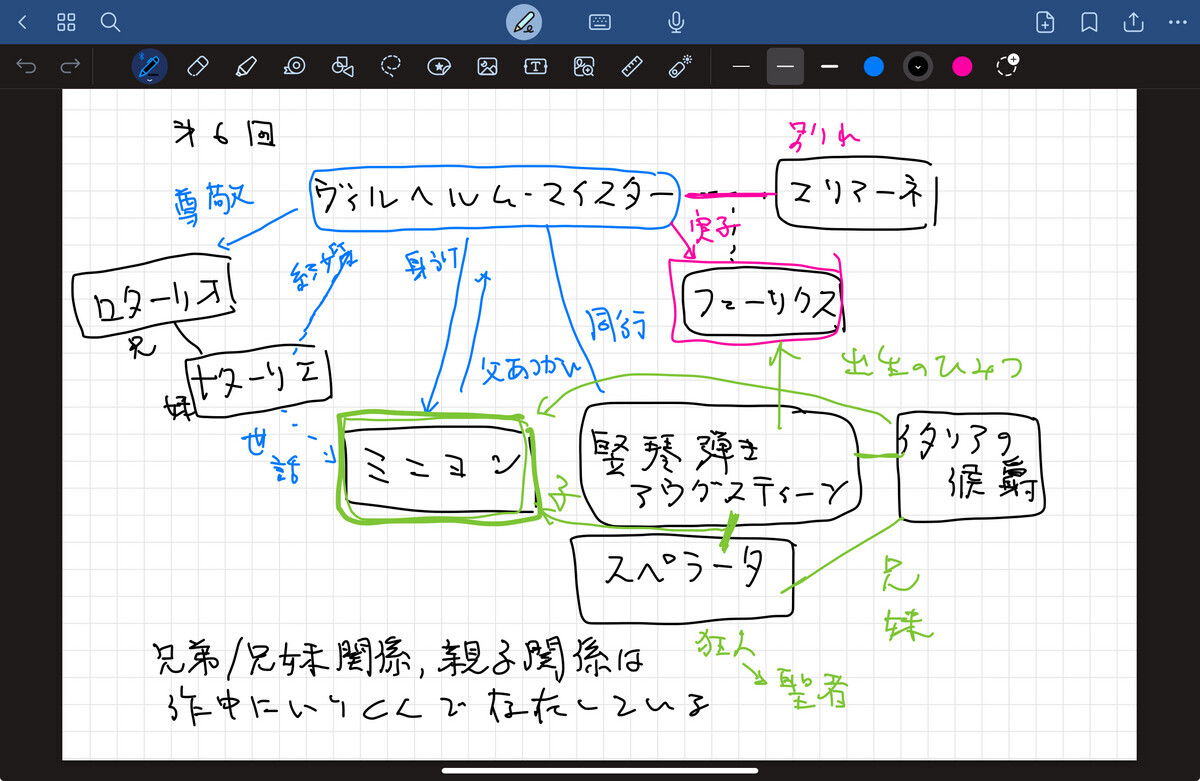

ゲーテの長編小説『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』の人物関係を整理しています。

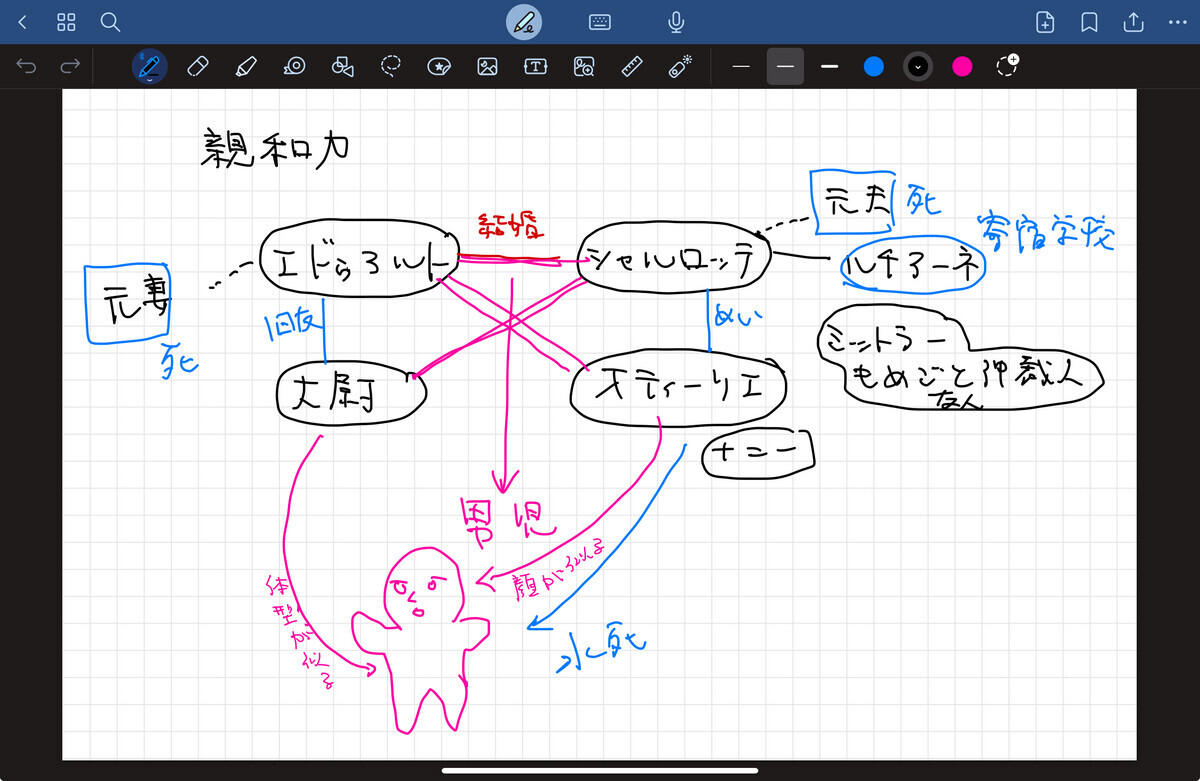

こちらもゲーテの『親和力』。それぞれに別の相手に恋をしているエドゥアルトとシャルロッテのあいだに生まれた子供は、顔はオティーリエ、身体は大尉に似ていたというので、赤ん坊のイラストも描きました。

文学の講義でほぼ毎回このように人物関係を図式化して解説するようにしたら、あきらかに学生たちがよく聞くようになってきたと感じています。

Goodnotesを講義で使い始めた頃は、イスに座って描き込みながら話していましたが、最近では立ったままiPadを持って、筆記しつつ話すことにも慣れてきました。気のせいかもしれませんが、学生は動く人が話しているほうが講義中も前を向いて話をよく聞くような傾向があると思います。

ズームでも使える(らしい)

私はまだ自分でやったことはないのですが、PCにiPadをつないで、ズーム上でもGoodnotesを動かすことができます。

検索するといろいろな事例が出てきますが、こちらのページで紹介されている方法が分かりやすかったです。

紙の配布資料とのすみ分けも可能

人文系では、研究発表のさいに紙で資料を配布するのがまだまだ一般的です。(とはいえ、国際学会で紙資料を配布する人はほとんど見たことがないので、日本だけあるいは一部の分野だけの慣習かもしれません)。

授業では大学のLMSであらゆる資料をデータで配布できるのですが、それができない場合は、紙の資料も用意しないといけません。

昨年秋の京大人文研での発表では、要点や押さえておきたい情報(人物の略伝、作品の概要など)をA4数枚のレジュメにまとめて配布しました。

配布資料の最初の部分です。4ページにまとめて印刷、配布しました。

10ページ以上あるノートをそのまま配布するよりは、聞いている人がメモを取るための紙としてコンパクトにまとめたレジュメを配ったのがちょうど良かったと思います。